今年最後の陶印づくりを楽しむ会です。クリスマスですが、楽しみましょう。

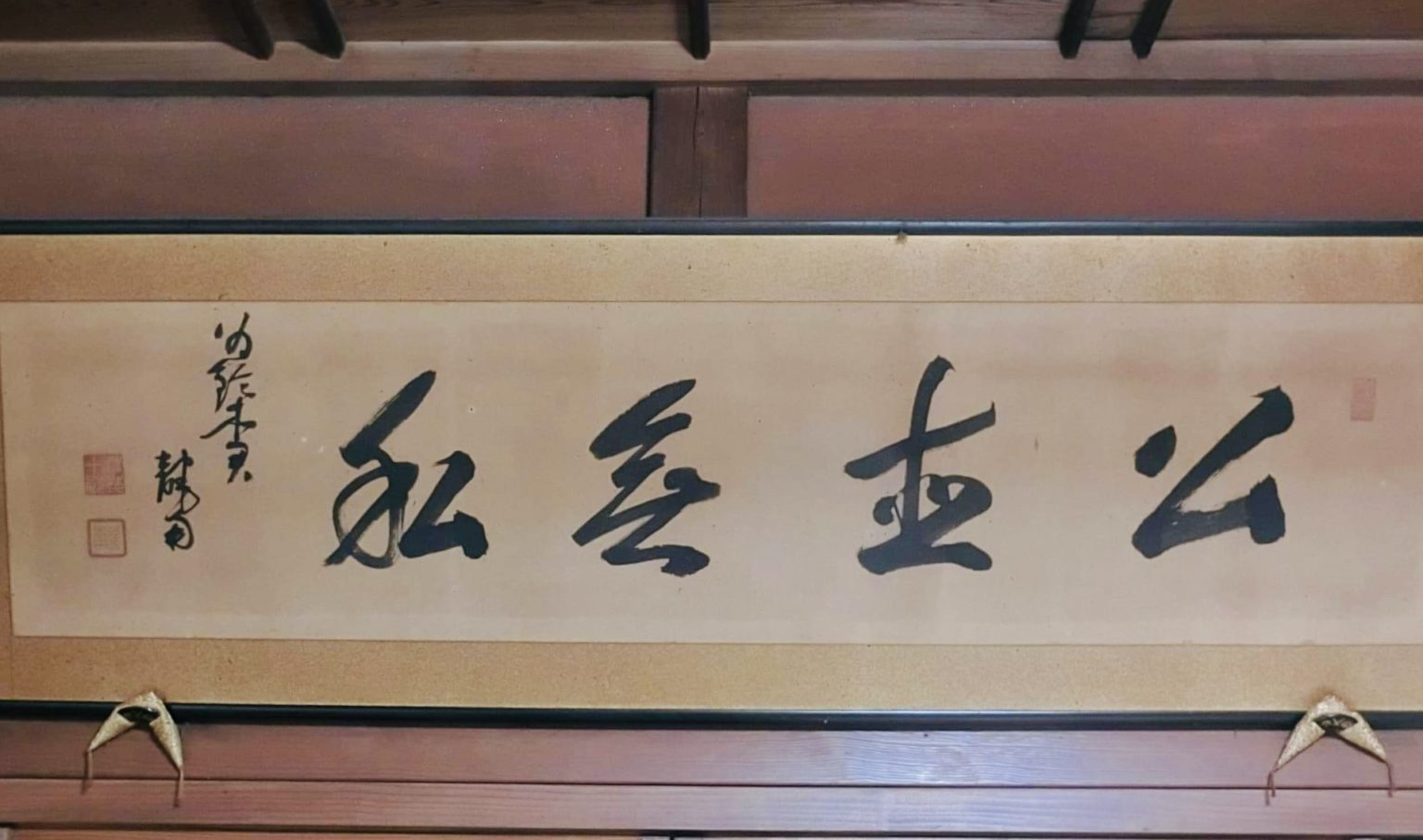

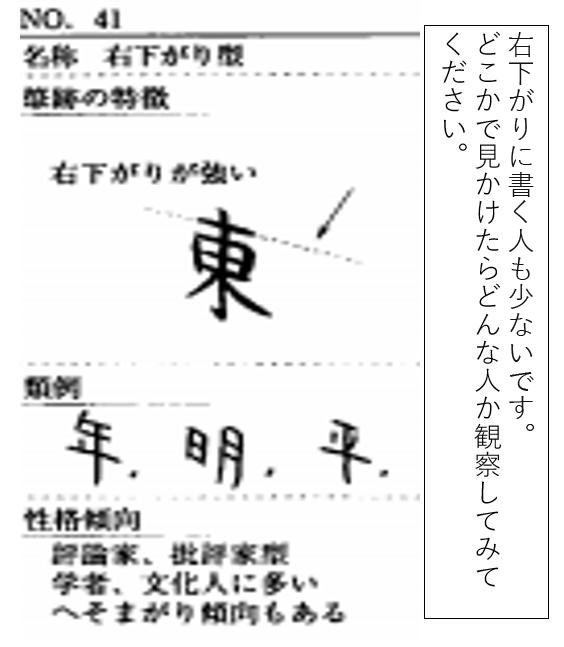

今後は漢字の草書体についてもまとめていきたいと思います。

参加ご希望の方は、ホームページ下の「ご予約はこちら」からお申込みください。人数を制限して開催しています。

年賀状や絵手紙などに押す陶器のハンコヤ陶器の小物(土鈴・ペーパーウエイト・ミニ下駄・小鉢など)を作っています。参加ご希望の方はホームページ下の「ご予約はこちら」からお申込みください。人数を制限して実施しています。

参加ご希望の方は、ホームページ下の「ご予約はこちら」からお申込みください。参加費用は1,500円です。入会金は500円。3回ほどで出来上がります。

印の上の形は自由です。ミニ下駄は健脚祈願や千客万来などに!

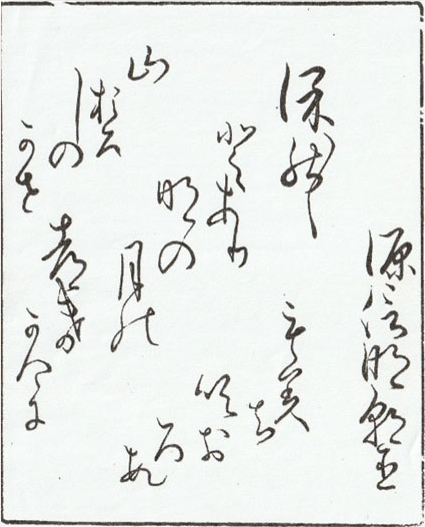

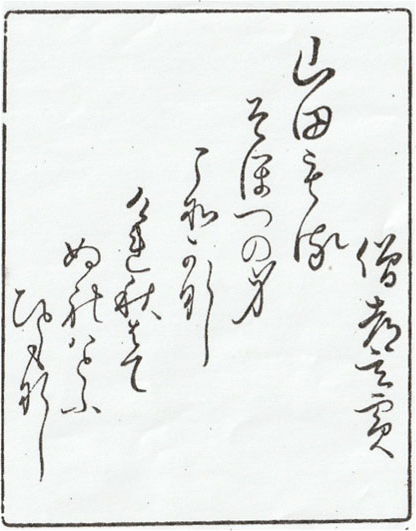

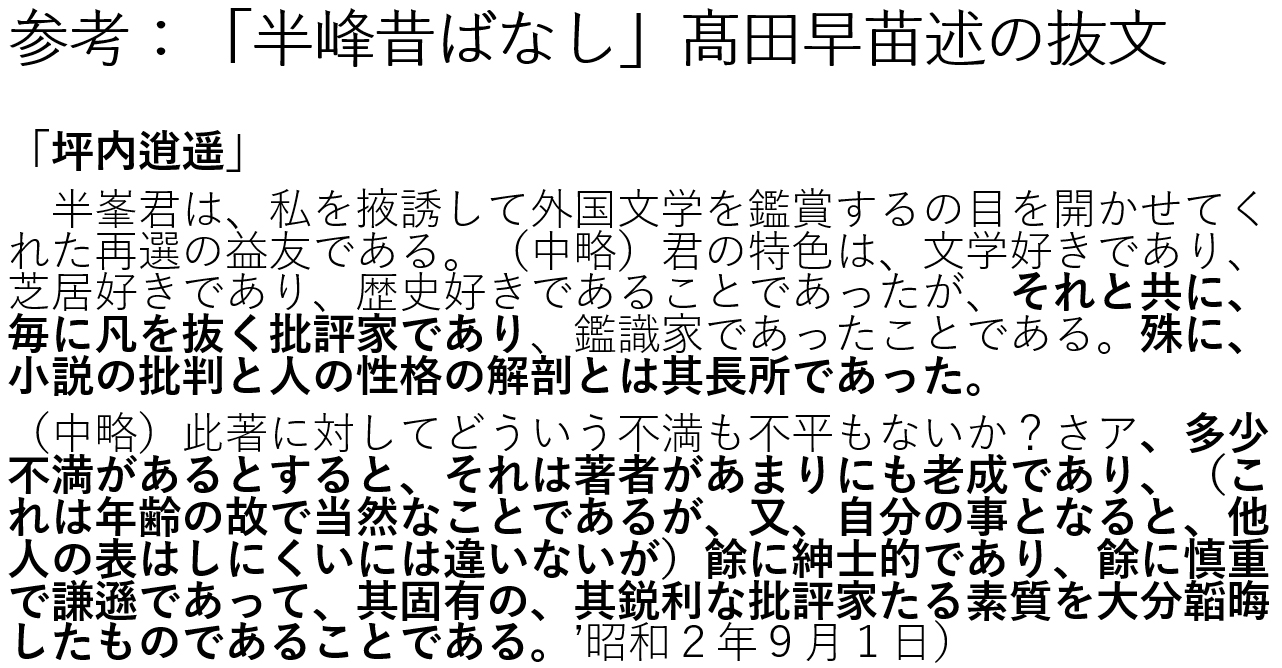

第8回まで「有馬山温泉小鑑」を読んできましたが、だいたい同じ変体仮名で、新しい変体仮名が少なくなりましたので、今回は、くずしていくと同じような字形になったり、ちょっと読み間違えたりする変体仮名について学んでいきたいと思います。現在「有馬山温泉小鑑」の変体仮名について最初から全ページ順番に抜き書きしています。これを学ぶとほぼ「有馬山温泉小鑑」の変体仮名は読めるでしょう。また、「有馬山温泉小鑑」を読む際にも参考となると思います。

さらに、草書のくずしについて部首や同じようになるくずしについてその後は解説していきながら、古文書などを読んでいきます。

講座の申し込みは、人数制限をしてコロナ感染対策を行っていますので、「ご予約はこちら」から申し込んでください。2時間3,000円です。

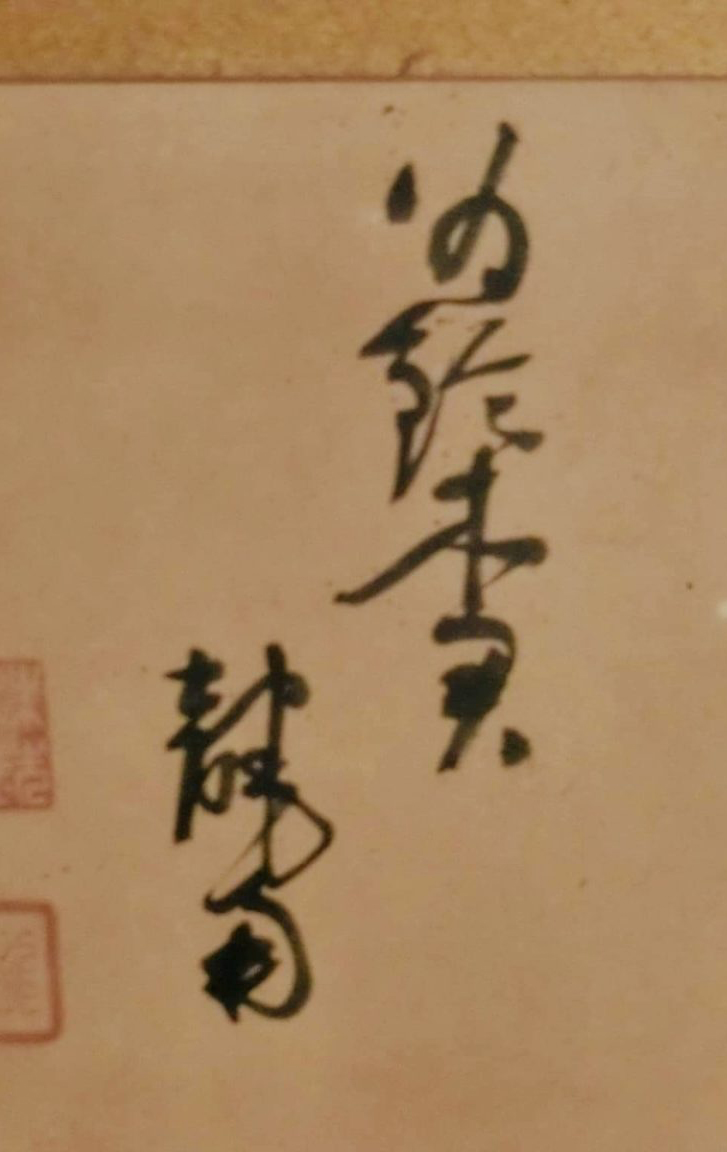

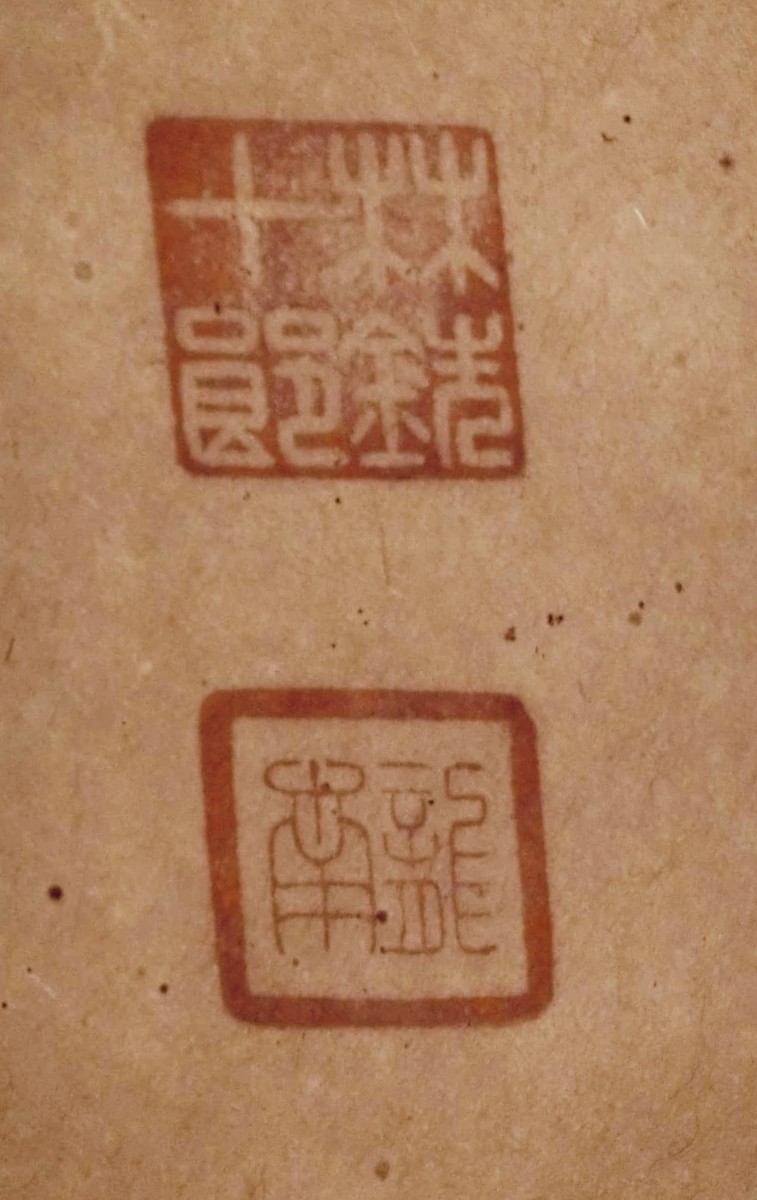

国立国会図書館デジタルライブラリーより

年賀状用陶器のハンコや縁起物のミニ下駄など陶器の小物づくりをして楽しんでいます。

虎と蛇の陶印~年賀状に押せます。

10月第1回は川越・筆跡研究所で行っています。見学も事前に連絡ください。

素焼きの呉須で絵付けしたミニ下駄及び陶印これから透明釉薬をかけて焼成に出します。粘土の印は素焼きをお願いします。ミニ下駄は焼成後鼻緒をつけます。

人数を制限して実施しています。参加申し込みはホームページ下欄の「ご予約はこちら」からお願いします。