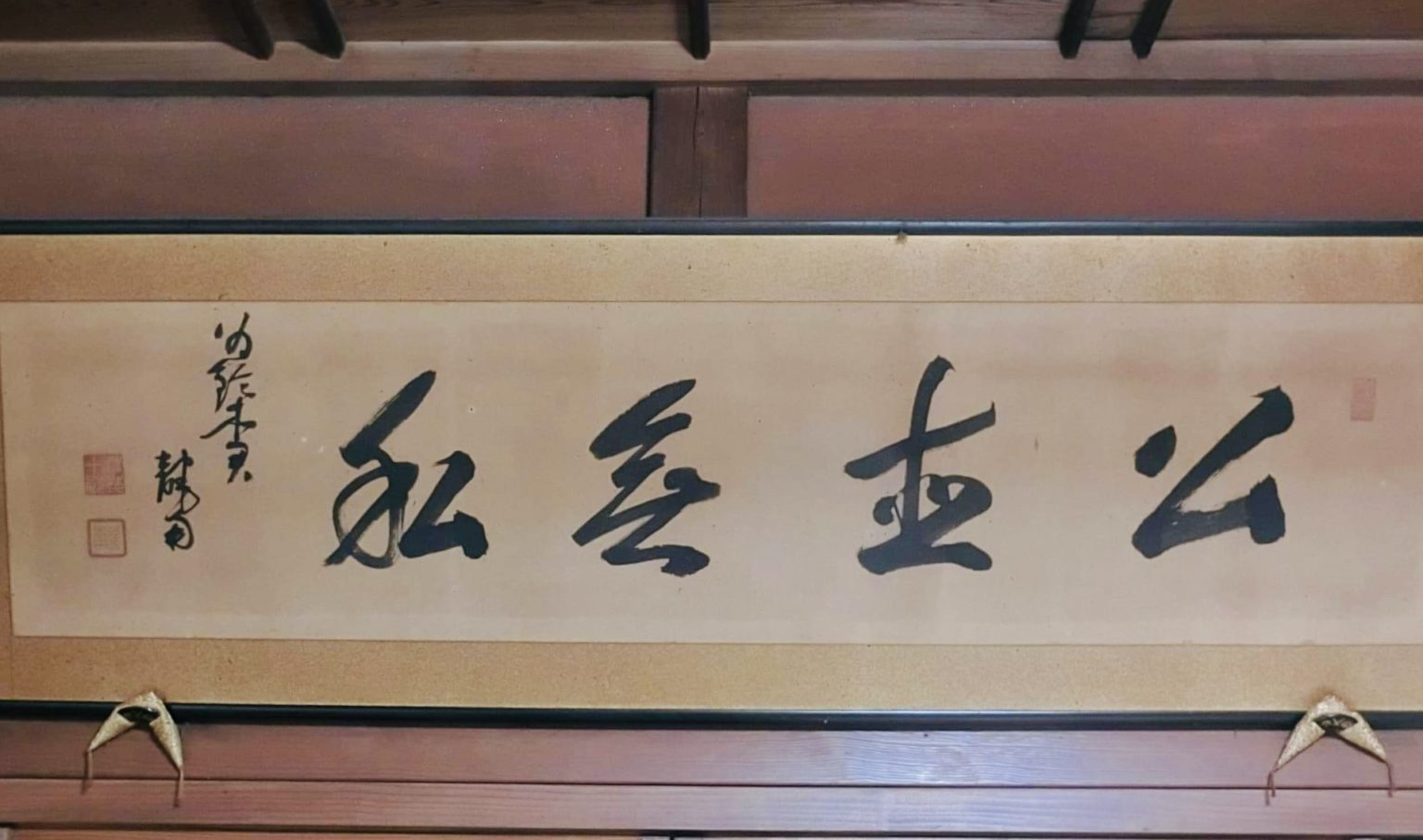

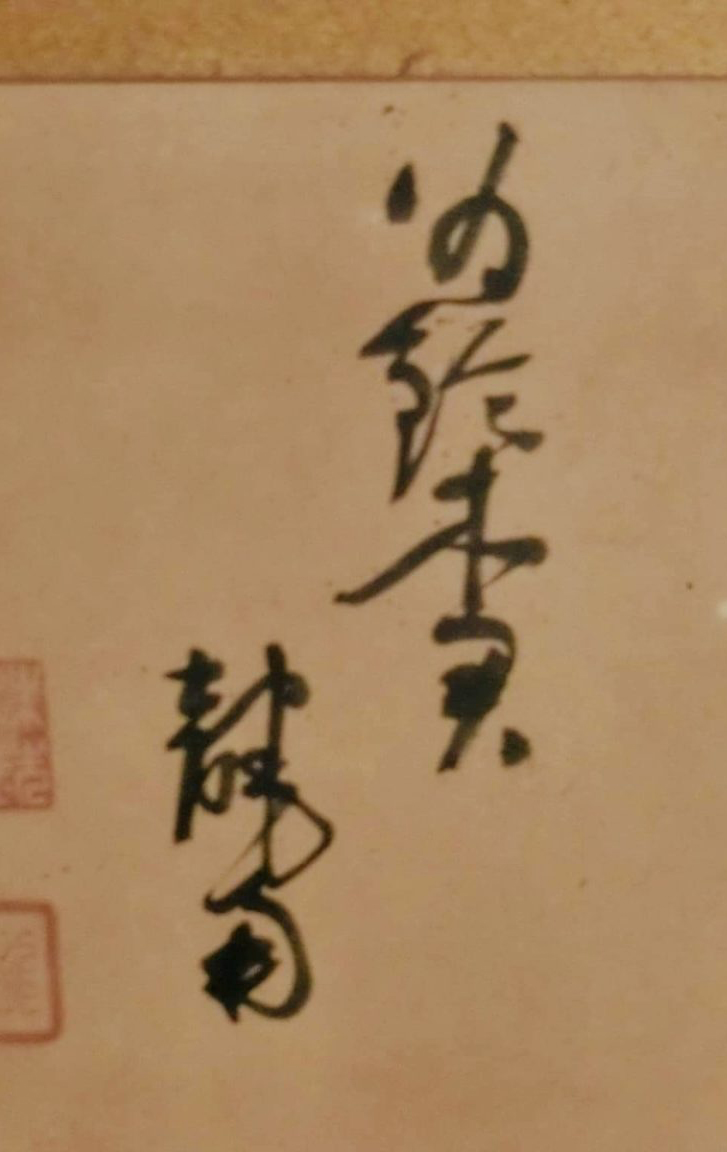

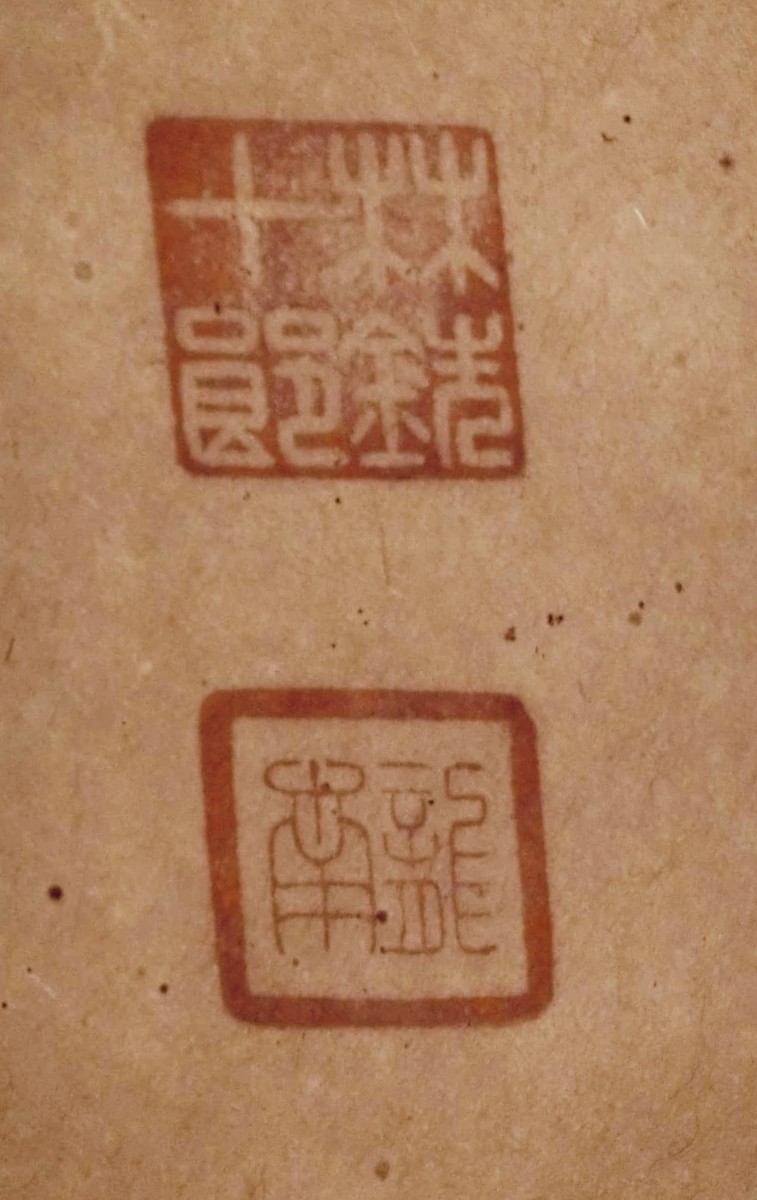

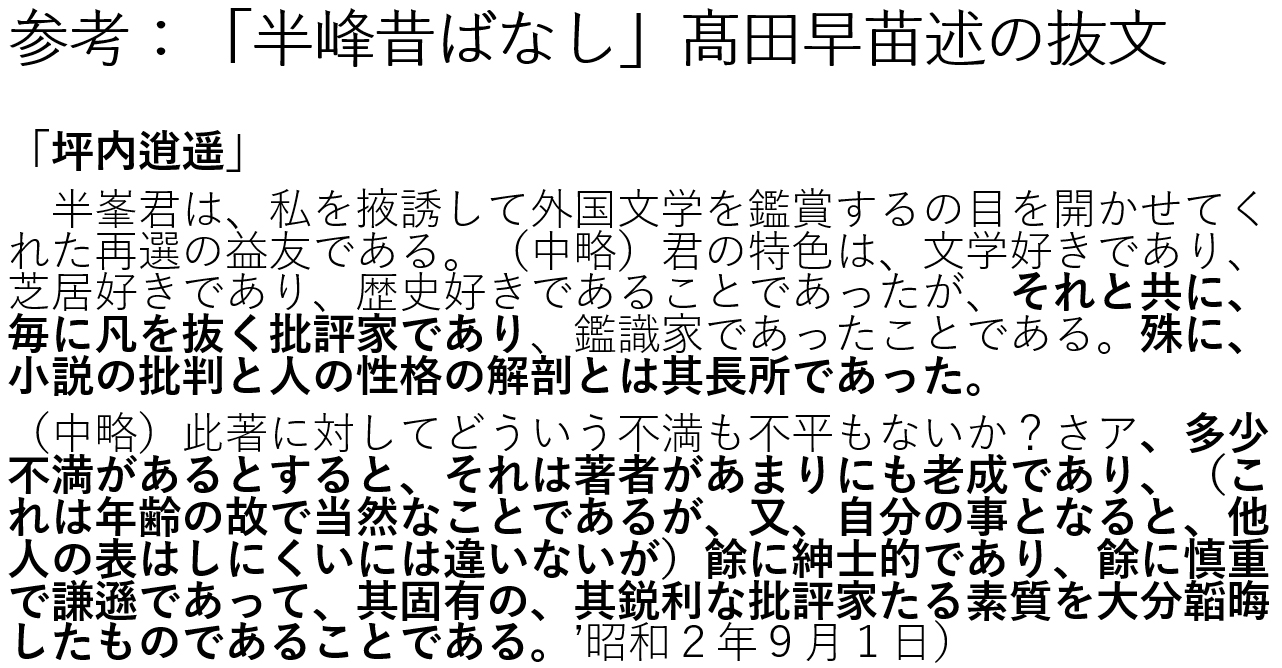

恥ずかしながら、どんな人物か調べるまで知りませんでした。

- 男性でしょうか?女性でしょうか?

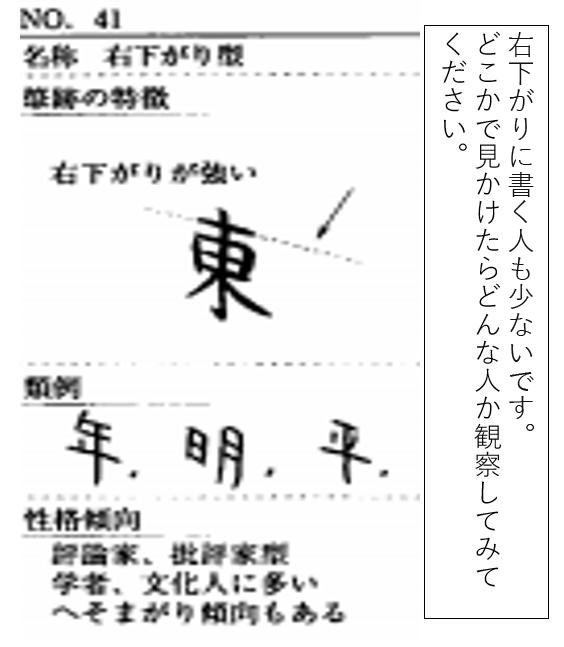

- 特徴は右下がりの文字です。

- 職業は何でしょうか?

衆議院議員、貴族院議員、文部大臣、早稲田大学総長などを歴任した。

第1回衆議院議員総選挙に埼玉二区(現川越市)から立候補し全国最年少で当選、立憲改進党系の政党に参加し、通算6期務めた。

早稲田大学に記念図書館がある。

「筆跡から何がわかるの? 犯罪捜査、性格分析、自己成長にも役立つって本当?」

「筆跡鑑定や筆跡診断に興味があるけど、費用相場や信頼性が気になる…」

手書きの文字には、書き手の個性や心理状態、潜在的な能力まで、様々な情報が秘められています。筆跡鑑定士と筆跡診断士は、どちらも筆跡を分析する専門家ですが、その目的、方法、活用シーンは大きく異なります。

この記事では、筆跡鑑定士と筆跡診断士の違いを徹底的に解説し、あなたのニーズに合った専門家選びをサポートします。費用相場、依頼の流れ、驚くべき活用事例、そして気になる信頼性まで、筆跡の世界を深く掘り下げていきましょう。

- 筆跡鑑定士とは? 科学的根拠に基づく真実解明のプロ

- 筆跡診断士とは? 文字から性格行動や才能を読み解く心理分析の専門家

- 筆跡鑑定士 vs 筆跡診断士:目的、方法、活用シーンを徹底比較

- 筆跡鑑定士・筆跡診断士に関するよくある質問Q&A

- まとめ:筆跡の世界を深く知り、あなたの人生に活かそう

筆跡鑑定の科学的根拠は、個人の筆跡が持つ独自性に基づいています。人の指紋が一人ひとり異なるように、筆跡もまた、書き手の癖や特徴が強く表れ、個人を識別する上で有効な手段となります。筆跡は、個人の運動習慣や神経系の特徴が反映されるため、「個人の指紋」とも呼ばれるほど、その独自性は高いと言われています。

- 筆跡分析能力: 筆跡の微細な特徴を正確に捉え、分析する能力。

- 文書鑑定に関する深い知識: 筆跡鑑定の理論、方法、関連法規に関する知識。

- 科学的思考力: 客観的な視点から、論理的に分析・判断する能力。

- 高い集中力と忍耐力: 長時間、緻密な作業を続けることができる集中力と忍耐力。

- 客観性と倫理観: 鑑定結果を歪めることなく、客観的に評価し、倫理的な判断を下す能力。

- コミュニケーション能力: 鑑定結果を分かりやすく説明する能力。

②筆跡鑑定士に相談し、見積もりを取る: 複数の筆跡鑑定士に相談し、鑑定内容や費用、期間などを確認します。

③契約を締結し、鑑定費用を支払う: 鑑定内容、費用、期間などに納得したら、契約を締結し、鑑定費用を支払います。

④筆跡鑑定士による鑑定が行われる: 筆跡鑑定士が、提出された資料に基づいて鑑定を行います。

⑤鑑定結果の報告を受ける: 筆跡鑑定士から、鑑定結果の報告書を受け取ります。必要に応じて、鑑定結果の説明を受けることも可能です。

②見積もり内容を詳しく確認する: 鑑定費用だけでなく、交通費や資料収集費などの諸費用も確認しましょう。

③鑑定期間を確認する: 鑑定に要する期間を確認し、余裕を持ったスケジュールで依頼しましょう。

④鑑定の目的を明確にする: なぜ筆跡鑑定が必要なのか、鑑定結果をどのように使用するのかを明確に伝えることが重要です。

遺言書: 遺言書の真正性を確認するために、筆跡鑑定が行われることがあります。

契約書: 契約書の署名が偽造されたものではないかを確認するために、筆跡鑑定が利用されることがあります。

脅迫文: 脅迫文の作成者を特定するために、筆跡鑑定が行われることがあります。

古文書解読: 歴史的な文書や古文書の解読に、筆跡鑑定の知識が役立つことがあります。

②筆跡分析能力: 文字の形状、配置、筆圧などを正確に分析する能力。

③心理学的解釈力: 筆跡分析結果を心理学的に解釈する能力。

④コミュニケーション能力: 診断結果を分かりやすく伝える能力。

⑤共感性: 相談者の気持ちに寄り添い、丁寧に対応する姿勢。

⑥客観性と倫理観: 偏見を持たず、客観的に分析し、倫理的な判断を下す能力。

筆跡診断の流れは、以下のようになります。

②診断士に手書きの文字を提供する: 指定された用紙に、診断に必要な文字や文章を記入します。

③診断士による筆跡分析が行われる: 診断士が、提供された文字を分析し、診断結果をまとめます。

④診断結果の説明を受ける: 診断士から、診断結果の説明を受けます。対面やオンラインでのカウンセリングが行われる場合もあります。

- 診断士の資格や経験を確認する: 筆跡診断に関する知識や経験を持つ診断士を選びましょう。

- 診断内容と料金を明確にする: 診断内容(性格診断、適性診断など)と料金を事前に確認しましょう。

- プライバシー保護について確認する: 個人情報の取り扱いについて、診断士に確認しましょう。

- 診断結果の受け止め方: 筆跡診断は、あくまでも自己理解を深めるためのツールの一つとして活用し、結果を鵜呑みにしないようにしましょう。

② 人材育成: 従業員の適性を見抜き、最適な人材配置や育成計画に役立てる。

③ コミュニケーション: 相手の性格や思考パターンを理解し、円滑なコミュニケーションを築く。他者理解と自己理解に役立てる。

④ 恋愛: 相性診断や、相手の性格を理解するためのツールとして活用。婚活などにもかt用できる可能性あり。

⑤ 教育: 子どもの個性や才能を伸ばすためのヒントを得る。ケアレスミスの多い行動の習慣を文字のトレーニングでしっかりと確認する書き方を習慣化するまで無意識に落とし込み最後の点検をできるよう、書き方をトレーニングする。

⑥ 医療: 精神疾患の診断やリハビリテーションに活用されることもある。臨床心理士や精神科の医師と共同し、文字のトレーニングと文字の変化から心理的状況を客観的に目に見える形で医師に伝える。

⑦ ①~⑤内容をイベントとして活用することで集客などに活用する。

一方、筆跡診断士は、筆跡心理学という学問を基盤に、文字の形、大きさ、線の強弱などから、書き手の性格・行動傾向、心理状態を読み解きます。その目的は、自己理解の深化、人材育成、コミュニケーション改善など、人間の内面に迫ることにあります。

- 文書の真偽や作成者を特定したい場合: 遺言書の真偽、契約書の署名確認、脅迫状の筆者特定など、法的な判断や事実確認が必要な場合は、筆跡鑑定士に依頼するのが適切です。

- 個人の性格・行動傾向や才能を知りたい場合: 自己分析、キャリアカウンセリング、適性診断など、自分自身や他者の内面を深く理解したい場合は、筆跡診断士に相談してみましょう。

- 人間関係やコミュニケーションを改善したい場合: チームビルディング、採用時の人物像把握、コミュニケーション研修など、対人関係の円滑化に役立てたい場合は、筆跡診断士の知見が役立ちます。

- 費用: 筆跡鑑定は、数万円から数十万円の範囲で、文書の量や複雑さによって変動します。筆跡診断は、数千円から数万円程度で、診断内容や深さによって幅があります。

- 時間: 筆跡鑑定は、詳細な分析と照合が必要なため、数日から数週間かかることがあります。筆跡診断は、比較的短時間で結果を得られることが多く、数時間から数日程度が目安です。

筆跡鑑定には、以下のような限界があることも知っておく必要があります。

- 資料の制約: 鑑定に使える資料が少ない場合や、資料の状態が悪い場合は、鑑定の精度が低下する可能性があります。

- 偽装の可能性: 巧妙に偽装された筆跡は、鑑定士でも見抜くことが難しい場合があります。

- 鑑定士の主観: 鑑定士の経験や知識によって、鑑定結果が異なる場合があります。

筆跡診断は、以下のような点に注意して受け止めましょう。

- 良い面も悪い面も受け入れる: 診断結果には、自分の長所だけでなく、短所や改善点も含まれる場合があります。

- 決めつけない: 診断結果に縛られず、自分の可能性を広げていくことが大切です。

- 自己成長のきっかけにする: 診断結果を参考に、自分の行動や考え方を見直し、自己成長に繋げましょう。

例えば、以下のような取り組みが考えられます。

- 字を大きく書く: 自己主張が苦手な人が、積極的に行動できるようになる。

- 字を丁寧に書く: せっかちな人が、落ち着いて物事に取り組めるようになる。

- 行間を広げる: ストレスを抱えている人が、心に余裕を持てるようになる。

- メリット

- 自宅で手軽に受けられる。

- 時間や場所の制約がない。

- 対面診断よりも費用が安い場合がある。

- デメリット

- 診断士とのコミュニケーションが不足しがち。

- 文字の細かな特徴を正確に把握できない場合がある。

- プライバシー保護に注意が必要。

* オンライン診断を受ける場合は、信頼できるサービスを選び、個人情報の取り扱いについて確認することが大切です。

- 資格や実績を確認する: 専門的な知識や経験を持つ専門家を選びましょう。

- 料金体系を明確にする: 料金体系や見積もり内容を事前に確認しましょう。

- 相談しやすい雰囲気: 質問や疑問に丁寧に答えてくれる専門家を選びましょう。

- 口コミや評判を参考にする: インターネットや知人からの情報も参考にしましょう。

- 筆跡鑑定士は、文書の真正性を科学的に解明する専門家です。

- 筆跡診断士は、文字から人の性格・行動や才能を読み解く心理分析の専門家です。

- 性格や行動傾向

文字の形状や筆跡は、書き手の性格や行動の傾向を反映します。

- 潜在的な心理状態

書き方や筆圧の変化により、ストレス状態や感情の安定性が分かります。

- 適職やコミュニケーション能力

文字の流れや余白の取り方などから、書き手の適性や社会性を判断することが可能です。

| 依頼先 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 筆跡診断士 | 個人の性格や心理状態を診断 | 精度が高く、心理学的アプローチも含まれる |

| 企業の分析サービス | 社員の適性やストレス状態を分析 | 組織全体の傾向や人事活用に役立つ |

| オンライン診断ツール | 簡易的な分析が可能 | 費用が安いが、診断内容は簡易的 |

| 分析内容 | 費用相場 | 主な依頼者 |

|---|---|---|

| 簡易診断 | 5,000円~10,000円 | 個人、自己分析用 |

| 詳細診断(性格・適性診断) | 20,000円~50,000円 | 企業、人事担当者 |

| 企業、人事担当者 | 10,000円~30,000円 | 心理カウンセリング機関 |

| オンライン診断 | 1,000円~5,000円 | 個人、初心者向け |

- 分析内容と目的の確認

依頼内容を明確にし、何を明らかにしたいかを決定します。 - サンプルの提出

手書きの文字サンプルを用意し、指定された方法で提出します。 - 診断の実施と報告

専門家が分析を行い、結果をレポート形式で提供します。

- 分析対象のサンプル選び

普段書いている自然な文字を提出することで、より正確な分析結果が得られます。

- 費用とサービス内容の確認

必要な分析項目を確認し、費用が適正かどうかをチェックします。

- 採用面接での適性判断

企業は候補者の性格やストレス耐性を確認するために文字分析を用いることがあります。

- 社員のストレス管理とメンタルケア

社員のストレスレベルや適性を分析し、働きやすい環境づくりに活用されます。

- 自己理解と自己成長のための分析

自分の性格傾向やストレス状態を知ることで、自己改善や人間関係の向上に役立ちます。

- パートナーシップや家族関係の分析

パートナーや家族の筆跡を分析することで、お互いの性格やコミュニケーションのコツが見えてきます。

- 専門家の資格や実績の確認

資格を持つ専門家に依頼することで、精度の高い分析が得られます。

- 目的に応じた分析内容を選択

目的に応じた診断内容を選ぶことで、無駄な費用を抑えることができます。

- イントロダクション

- 筆跡学とは何か?

- 文字の要素と性格・行動の関係性

- 大きさ

- 大きな文字:自信家、自己表現が得意、社交的

- 小さな文字:内向的、集中力が高い、慎重

- 筆圧

- 強い筆圧:エネルギッシュ、意思が強い、情熱的

- 弱い筆圧:繊細、内向的、感受性が高い

- 傾き

- 右に傾く文字:外交的、オープンマインド、感情的(横書きの場合)

- 左に傾く文字:内向的、冷静、守りに入る傾向(横書きの場合)

*傾きは縦書きの場合は全く逆に解釈します。 - まっすぐな文字:バランスが取れている、現実的

- 文字の形

- 丸みを帯びた文字:優しさ、柔軟性、調和を求める

- 角ばった文字:論理的、理性的、独立心が強い

- 文字の連続性

- 文字が繋がっている:論理的思考、計画性がある

- 文字が離れている:創造性、自由な発想

- 1文字ずつの分析例

- **「あ」**の書き方

- 丸みが強い「あ」:感受性が豊かで、他者との調和を重視

- 鋭角的な「あ」:積極的で挑戦的な性格

- **「ん」**の書き方

- しっかりとした「ん」:堅実で計画的な性格

- 線が途切れがちな「ん」:柔軟で自由な発想

- **「や」**の書き方

- 短い書き方:「素早い決断力、行動力がある」

- 長い書き方:「慎重で思慮深い」

- 文字の連続性とその意味

- 繋がりの多い文字:文章全体で文字が続いている場合は、思考の連続性が高く、論理的である。社交的でコミュニケーション力が高いとされる。

- 文字間の距離が広い場合:個々の文字が離れている場合は、独立心が強く、自己のスペースを重視する傾向。

- ストレスや環境による文字の変化

- 成長や変化に伴う筆跡の変化

- 筆跡療法のアプローチ

- 具体的な筆跡療法の実践方法

- 意識して文字を大きく書く:自信や積極性を養うために、文字を大きく書く練習をする。

- 筆圧を調整する:筆圧を軽くすることで、感情を安定させ、穏やかな心を保つ。

- 文字をまっすぐに保つ:バランスの取れた性格を目指すために、文字の傾きを意識してまっすぐに書く。

- 文字の書き方は単なる癖にとどまらず、その人の性格や心理状態を反映する重要な要素です。日常生活で自分や他人の文字を観察することで、より深い理解とコミュニケーションが可能になります。また、意識的に文字の書き方を変えることで、性格改善にも役立つかもしれません。

- 自分の文字の書き方を分析してみましょう。簡単な診断テストを通じて、自分の性格や心理状態を知る方法を提供します。

- 日本筆跡診断士協会内には「簡易AI筆跡診断」ソフトで2文字を書いて筆跡診断ができます。ぜひお試しください。無料です。スマホで簡易AI筆跡診断」と検索して、項目が見つかったら指でタッチして指で「タッチペンで書く」をタップして文字を記入してください。指でも可能です。

- イントロダクション

- 数字の形に現れる特徴

- 各数字の性格診断

- 「1」の書き方

- 縦線がまっすぐな場合:目標に向かって一直線、リーダーシップが強い

- 上に装飾がある場合:個性的、独自のスタイルを重視する

- 「2」の書き方

- 曲線が大きい場合:柔軟性があり、他者と調和しやすい

- 角ばっている場合:慎重で計画的な性格

- 「3」の書き方

- 角ばっている場合:慎重で計画的な性格

- 上下均等な場合:バランス感覚に優れ、安定した性格・行動

- 「4」の書き方

- 縦線が長い場合:しっかりとした基盤を求める、堅実な性格・行動

- 角度が鋭い場合:規律を重視し、冷静な判断力、鋭敏な感受性

- 「5」の書き方

- 丸みを帯びた「5」の場合:社交的で感情豊か

- 角ばった「5」の場合:論理的で分析力が高い

- 「6」の書き方

- 丸い部分が大きい場合:愛情深く、人懐っこい

- 小さい場合:内向的で慎重

- 「7」の書き方

- 鋭い角の「7」の場合:野心的で競争心が強い

- 丸みを帯びた「7」の場合:穏やかで協調性が高い

- 「8」の書き方

- 丸が均等な場合:バランス感覚に優れた性格

- 上下が異なる場合:不安定だが独創性に富む

- 「9」の書き方

- 上部が大きく開いている場合:オープンマインドで冒険心がある

- 閉じている場合:内向的で秘密主義

- 「0」の書き方

- 楕円形の場合:柔軟性があり、社交的

- 真円の場合:完璧主義で慎重

- なぜ数字の書き方で性格がわかるのか?

- 時間とともに変わる数字の書き方

- 自己改善と数字の書き方の関係

- 職業による数字の書き方

- 筆跡療法(グラフォセラピー)とは?

- 数字の書き方と性格には密接な関係があり、日常の中で自分や他人の性格・行動を知る一つの手段として活用できます。 また、数字の書き方を意識的に変えることで、性格や心理状態にも良い影響を与えることができるかもしれません。

- 自分の数字の書き方を分析し、どのような性格・行動が表れているかを確認する方法を提供します。簡単なテストや実際の数字の書き方を見ながら診断を楽しむことができるコンテンツを紹介します。

2.1. 筆跡が与える印象

2.2. 自己表現としての筆跡

3.1. 目標設定

3.2. 現在の筆跡を分析する

3.3. 道具の選び方

4.1. 基本的な書き方の見直し

4.2. 模写トレーニング

4.3. 筆跡改善のためのドリル

4.4. 日々の練習の重要性

5.1. モチベーションを維持する方法

5.2. ストレスを軽減する工夫

5.3. ポジティブな自己評価

6.1. 自信の向上

6.2. コミュニケーションの質向上

6.3. 感情の安定

今回は幼稚園で行っている書道教室での子どもの文字の変化や心境の変化、行動の変化などの実例について紹介をいたします。

筆跡は書いたその時の書くという行動の軌跡です。したがって書いた時の気分も含めた心理や思考、体調の変化によって筆跡は変わります。筆跡シートに表れたその変化の事例①を初回します。

事例① 現在小3・A君の事例

年長時及び小学校1年時頃は落ち着かなく、いつもはしゃいでいて、元気に机の間を走り回ったり、友だちを巻きこんだりして騒いでいました。

その後、小学3年生になり徐々に変化した事例。

図3をご覧ください。年長時ははしゃいでいたときの筆跡です。

それが3年生になり徐々に、はしゃぐ行動が減り、今は書くことに集中するようになり、筆跡シートの文字も変わっていき、罫線からはみ出して書くこともなくしっかりと取り組むようになったのが図4です。

このように筆跡(書かれた文字)には、その時の行動が表れます。疲れているお子さんは弱々しい線や字形が小さくなったり、なかなかはかどらなかったりします。まさに書くという行動と日常の行動は相関するのだと感じています。

この事により子どもの心身の状況を筆跡の変化から読み取ることができて、それに対する言葉かけも変わっていきます。

また、筆跡から子どもの成長の過程が見られるのも楽しみでもあります。バランスの良い字をかけるようになると、その他の行動もバランスの取れたものとなるはずです。

今後も順次、筆跡に関することや変化について気づいたことをご紹介します。

図3(年長時)

図4(小3年時)

(1)筆圧

(2)文字の大きさ

(3)文字の傾き

(4)文字の配置

(1)自信と自己肯定感

(2)ストレスと不安

(3)創造性と想像力

(4)集中力と注意力

(1)人材採用

(2)犯罪捜査

(3)教育現場

参考図書としては「子どもは文字で訴える」石崎泉雨著は、「文字を使ったまったく新しい学習指導書・生活指導書です。スクールカウンセラーでもなおせなかった不登校の子どもが、文字トレーニングで学校に行くようになった…etc 実際に文字トレーニングでなおった20人以上の実例と母親の証言、石崎泉雨さんの診断を紹介。石崎泉雨式文字トレーニング帳もついてます。

(4)心理療法

(1)科学的根拠の不足

(2)個人差の影響

(3)誤判定のリスク

筆跡診断も筆跡鑑定の一部とも言えますが、一般的に「筆跡鑑定」は書いた人物(筆者)が同一か異なる人物かを判定するものです。 それに比べ「筆跡診断」は書いた人物の筆跡の「書き進め方」(書道では章法といいます)と文字の字形や線の長短・方向、余白の取り方などの筆跡特徴を根拠に「書く行動の軌跡」を歴史上の人物の行動や書いた人物の体調や心理面での筆跡への影響を調査研究し今までの知見をまとめたものです。

したがって文字の上手・下手は関係ありません。ただし上手な人はそれなりに書くことに意識が高く、練習などを重ねている人が多いといえます。細かくは「筆跡診断」の項に紹介していきます。 したがって「筆跡鑑定」をする場合も「筆跡診断」を活用し、書いた人物がどのような行動を取る傾向があるかを知ると「筆跡鑑定」に役立つものと考えます。

数字と文字のお手本と数字を練習したもの(右の一部先生の書き方の指導あり)

美しい文字を書く技術は世界中にあります。しかし美術の域に達するものとしては中国や日本の書道とイスラーム世界のアラビアカリグラフィが双璧といえるのではないでしょうか。イスラームの人々が誇り、連帯感の象徴として愛好しているアラビア語カリグラフィ、そのアラビアやイスラームの世界についての地理や書の歴史などの解説をお聞きしました。次に、まずは市販されていないということで、竹ペン作りから始まりました。最後は講師の先生に仕上げていただきました。墨は墨汁です。毛筆の書道と違い、ペンの筆先の幅によって文字の大きさが決まります。またにじみやカスレはありません。数字は左から右に書いていきますが、文字は左から右に書いていきます。ゆっくりゆっくりと筆を運び、手本と同じようになるようペンの運び方を練習します。払っているように見えるとこともありますが基本最後までペン先がしっかり紙についていて、毛筆のように跳ね上げたり払ったりはしません。ひし形の大きさが筆先の幅です。それの1個分や1個半、三個分、五個分などしっかり決まっているそうです。このほかにも違う書体もいくつかあるそうです。毛筆と異なる書き方に触れて世界が広がりました。