- 安定した手の動き: 高い集中力があると、手の動きが安定し、筆圧も一定に保たれます。文字が均一に書かれ、形が整うため、見た目にも美しい文字になります。

- 意識の集中: 集中していると、意識が文字を書くことに集中し、筆圧が無意識のうちに調整されます。この結果、文字が整い、集中力が高い状態が持続します。

- 精神的な落ち着き: 集中力が高いと、精神的に安定していることが多く、手に余計な力が入らず、自然と筆圧が適切に保たれます。

- 手の動きが不安定: 集中力が欠けていると、手の動きが不安定になり、筆圧も一定でなくなります。文字が不均一になり、書き間違いが増えることがあります。

- 気が散る: 周囲の環境や自分の気持ちが気になると、筆圧に意識が向かず、結果として筆圧が弱くなることがあります。文字が薄くなり、読みづらくなることがあります。

- 精神的な不安定: 精神的に不安定なときやストレスが溜まっていると、筆圧が安定せず、力が入りすぎたり、逆に抜けすぎたりします。

- 身体の不調の時: 身体が不調の時は集中しようとして筆圧が強くなっても、一時的で、身体の不調で高らか入らなくなるなどして文字は乱れ、がたがたと震えた線などになる事例があります。

- リラックスした状態で書く

- 筆圧を均一に保つ練習

- 書くスピードを調整する

- 環境を整える

- 短い休憩を取る

2.1. 筆跡が与える印象

2.2. 自己表現としての筆跡

3.1. 目標設定

3.2. 現在の筆跡を分析する

3.3. 道具の選び方

4.1. 基本的な書き方の見直し

4.2. 模写トレーニング

4.3. 筆跡改善のためのドリル

4.4. 日々の練習の重要性

5.1. モチベーションを維持する方法

5.2. ストレスを軽減する工夫

5.3. ポジティブな自己評価

6.1. 自信の向上

6.2. コミュニケーションの質向上

6.3. 感情の安定

2.1. 筆跡心理学の概要

2.2. 筆跡と性格の関係

3.1. 文字の大きさ

3.2. 文字の傾き

3.3. 筆圧

3.4. 文字間のスペース

4.1. ストレスと筆跡の変化

4.2. 感情の表現

4.3. 筆跡の安定と心の安定

5.1. 筆跡を改善することで得られるメリット

5.2. 書道や筆跡トレーニングによる精神統一

5.3. 筆跡改善と自己成長

6.1. ビジネスシーンでの活用

6.2. 人間関係の改善

6.3. 自己理解の深化

6.4. 児童生徒理解への活用

6.5. 心理療法やカウンセリングの支援として

7.1. 筆跡心理学の限界

7.2. 解釈の注意点

2.1. 書道の基本と右利きの前提

2.2. 教室での指導の難しさ

3.1. 左手での書道を尊重する

3.2. 左利きの先生や指導法の選択

3.3. 手元の視界を確保する方法

3.4. 特別な道具の利用

4.1. 楽しい練習を通じた集中力の向上

4.2. 小さな成功体験を重ねる

4.3. 親や先生のサポート

5.1. 筆運びの難しさ

5.2. 文字のバランス

5.3. 感情面でのサポート

6.1. 自由な発想を取り入れる

6.2. 競争ではなく楽しみを重視する

6.3. 定期的なフィードバック

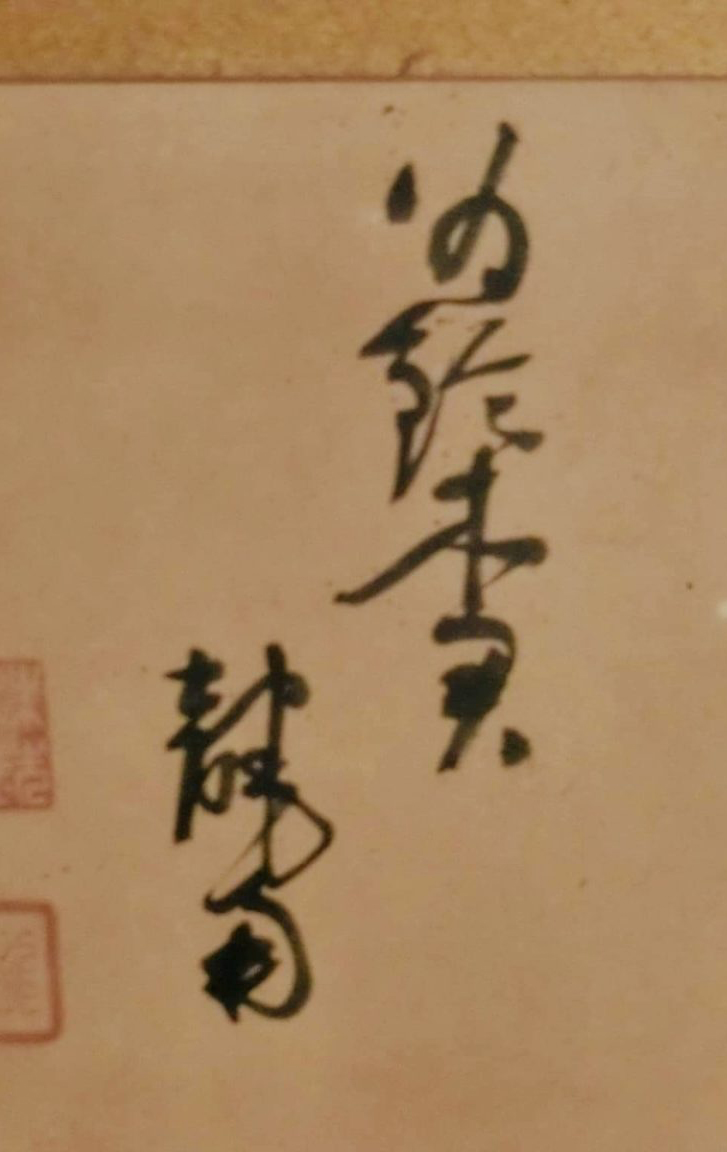

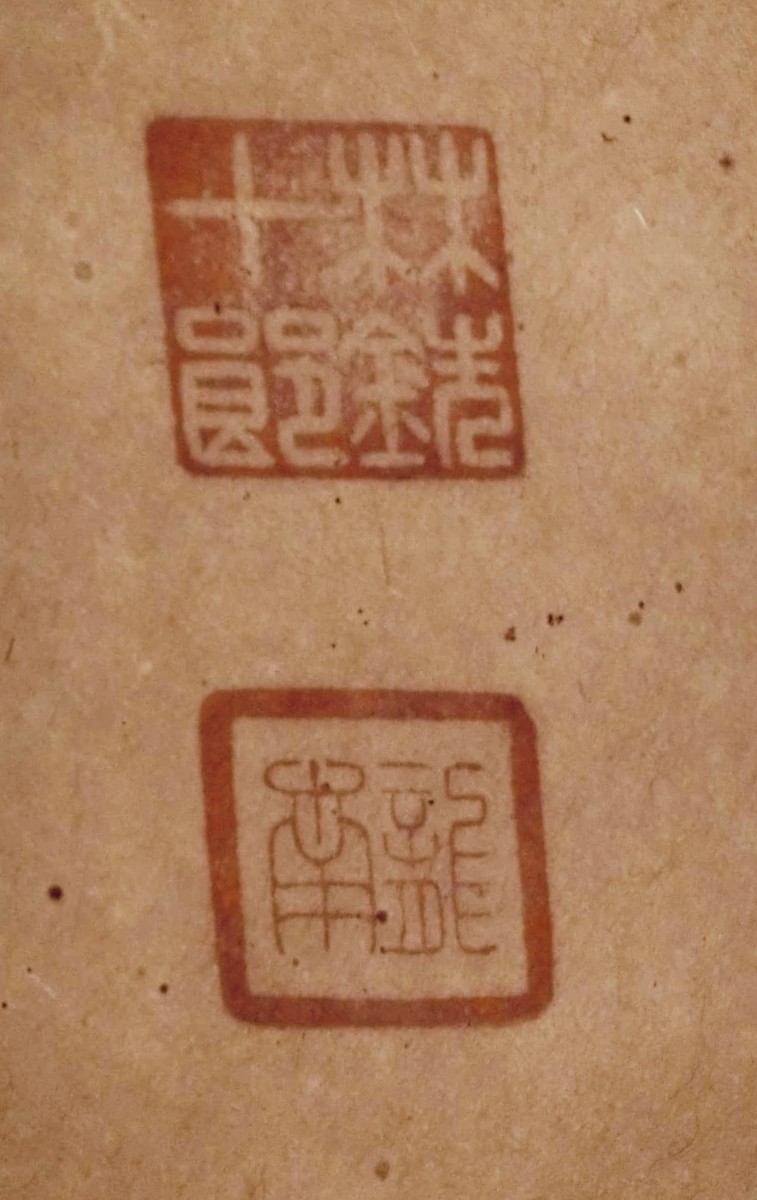

2.1. くずし字の起源と歴史

2.2. 現代人にとってのくずし字の難しさ

3.1. くずし字の解読に役立つリソース

3.2. 専門家への依頼

3.3. オンラインコミュニティの活用

4.1. 初心者向けのくずし字講座

4.2. 書道の学習を通じたくずし字の習得

4.3. 古文書や古い手紙を読む練習

5.1. くずし字に込められた美意識

5.2. 歴史的背景の理解

5.3. 手紙の価値を再発見

6.1. 解読の達成感

6.2. 新たな視点でのコミュニケーション

6.3. くずし字を通じた自己表現

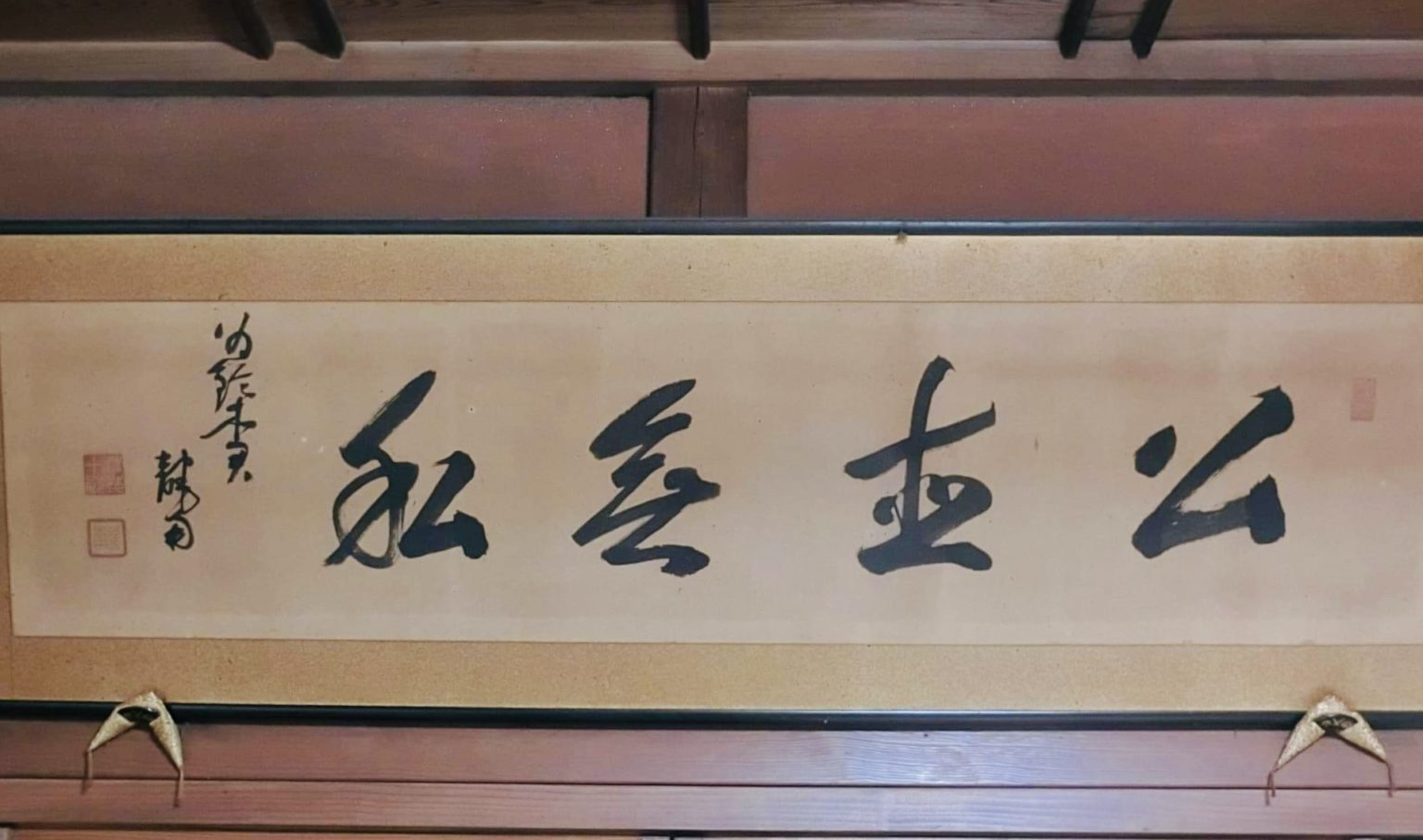

お手紙(誰かの手書きが読めな、メモ等もOK)、掛け軸、古文書(記録文、日記、書状)漢文、和歌等)なんでもご相談下さい。

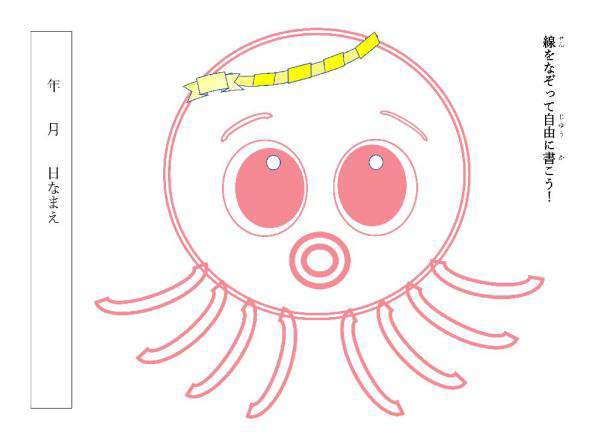

今回は幼稚園で行っている書道教室での子どもの文字の変化や心境の変化、行動の変化などの実例について紹介をいたします。

筆跡は書いたその時の書くという行動の軌跡です。したがって書いた時の気分も含めた心理や思考、体調の変化によって筆跡は変わります。筆跡シートに表れたその変化の事例①を初回します。

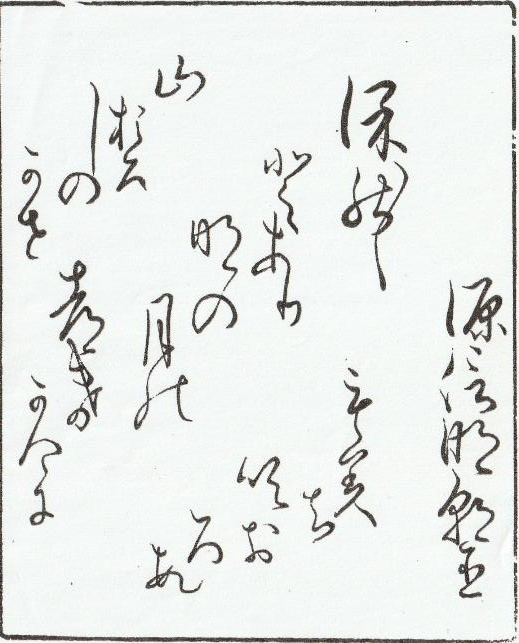

事例① 現在小3・A君の事例

年長時及び小学校1年時頃は落ち着かなく、いつもはしゃいでいて、元気に机の間を走り回ったり、友だちを巻きこんだりして騒いでいました。

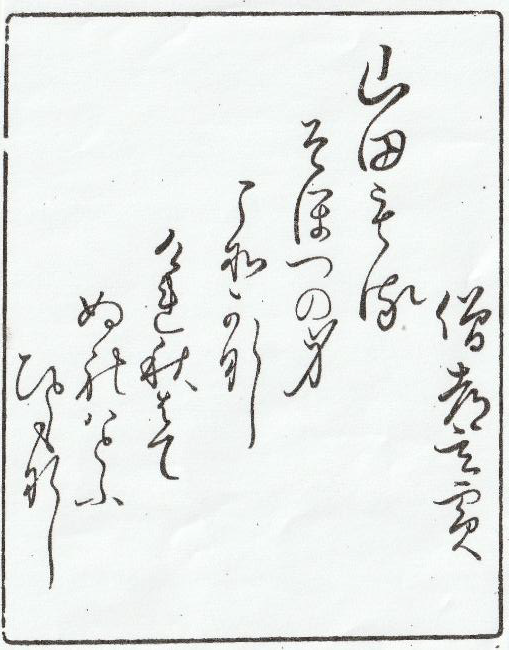

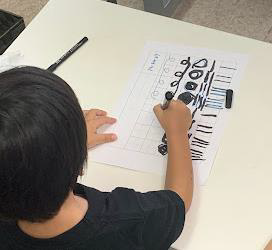

その後、小学3年生になり徐々に変化した事例。

図3をご覧ください。年長時ははしゃいでいたときの筆跡です。

それが3年生になり徐々に、はしゃぐ行動が減り、今は書くことに集中するようになり、筆跡シートの文字も変わっていき、罫線からはみ出して書くこともなくしっかりと取り組むようになったのが図4です。

このように筆跡(書かれた文字)には、その時の行動が表れます。疲れているお子さんは弱々しい線や字形が小さくなったり、なかなかはかどらなかったりします。まさに書くという行動と日常の行動は相関するのだと感じています。

この事により子どもの心身の状況を筆跡の変化から読み取ることができて、それに対する言葉かけも変わっていきます。

また、筆跡から子どもの成長の過程が見られるのも楽しみでもあります。バランスの良い字をかけるようになると、その他の行動もバランスの取れたものとなるはずです。

今後も順次、筆跡に関することや変化について気づいたことをご紹介します。

図3(年長時)

図4(小3年時)

(1)筆圧

(2)文字の大きさ

(3)文字の傾き

(4)文字の配置

(1)自信と自己肯定感

(2)ストレスと不安

(3)創造性と想像力

(4)集中力と注意力

(1)人材採用

(2)犯罪捜査

(3)教育現場

参考図書としては「子どもは文字で訴える」石崎泉雨著は、「文字を使ったまったく新しい学習指導書・生活指導書です。スクールカウンセラーでもなおせなかった不登校の子どもが、文字トレーニングで学校に行くようになった…etc 実際に文字トレーニングでなおった20人以上の実例と母親の証言、石崎泉雨さんの診断を紹介。石崎泉雨式文字トレーニング帳もついてます。

(4)心理療法

(1)科学的根拠の不足

(2)個人差の影響

(3)誤判定のリスク

1. 遺言書の真偽

2. 契約書の確認

3. 学校や教育機関での利用

1. 基本料金

2. 追加料金

3. 鑑定人の経験と評判

1. 相談

2. 文書の提出

3. 鑑定

4. 鑑定結果の報告

1. 経験と実績

2. 評判と口コミ

3. 料金体系の透明性

4. 法廷での証言の有無

法的トラブルの防止

ビジネスにおける信頼性の確保

教育や研究における応用

2. 予備調査: 提出された文書を基に、初期調査を行います。

3. 詳細分析: 高度な分析技術を駆使して、筆跡の特徴を詳細に比較・検証します。

4. 報告書作成: 鑑定結果をまとめた報告書を作成し、依頼者に提出します。

5. アフターサポート: 必要に応じて、追加の説明や補足資料の提供を行います。

鑑定の範囲

鑑定の難易度

納期の緊急性

専門家の経験と資格

- 鑑定相談: 約5,000円~15,000円

- 簡易鑑定: 約30,000円~50,000円

- 詳細鑑定: 約100,000円~200,000円

- 緊急対応: 通常料金の1.5倍~2倍程度

筆跡診断も筆跡鑑定の一部とも言えますが、一般的に「筆跡鑑定」は書いた人物(筆者)が同一か異なる人物かを判定するものです。 それに比べ「筆跡診断」は書いた人物の筆跡の「書き進め方」(書道では章法といいます)と文字の字形や線の長短・方向、余白の取り方などの筆跡特徴を根拠に「書く行動の軌跡」を歴史上の人物の行動や書いた人物の体調や心理面での筆跡への影響を調査研究し今までの知見をまとめたものです。

したがって文字の上手・下手は関係ありません。ただし上手な人はそれなりに書くことに意識が高く、練習などを重ねている人が多いといえます。細かくは「筆跡診断」の項に紹介していきます。 したがって「筆跡鑑定」をする場合も「筆跡診断」を活用し、書いた人物がどのような行動を取る傾向があるかを知ると「筆跡鑑定」に役立つものと考えます。