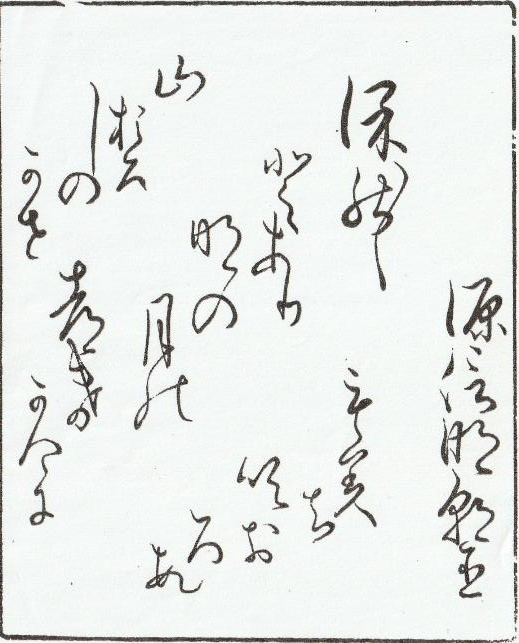

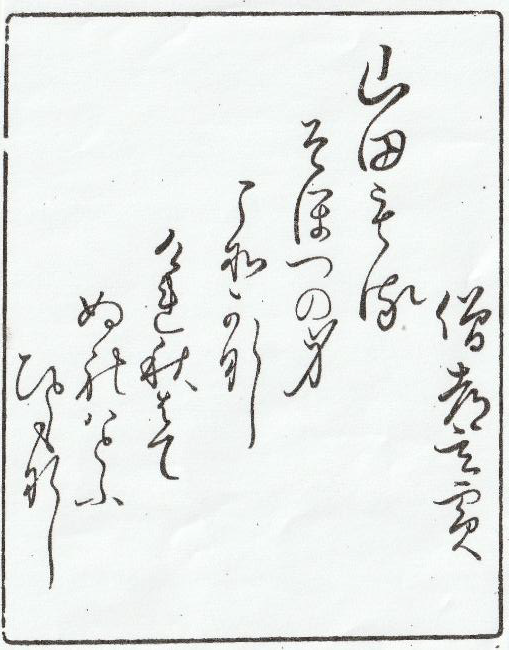

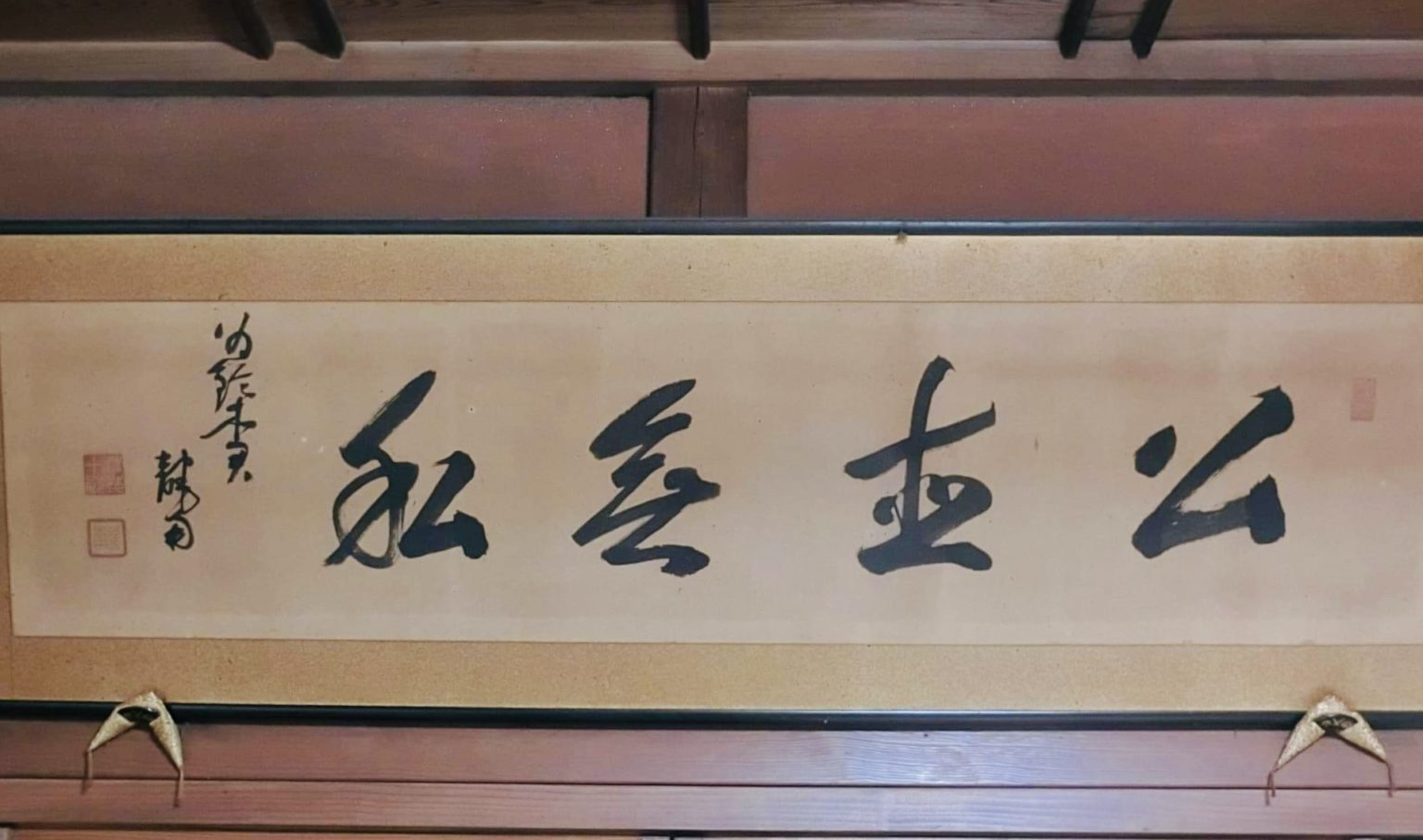

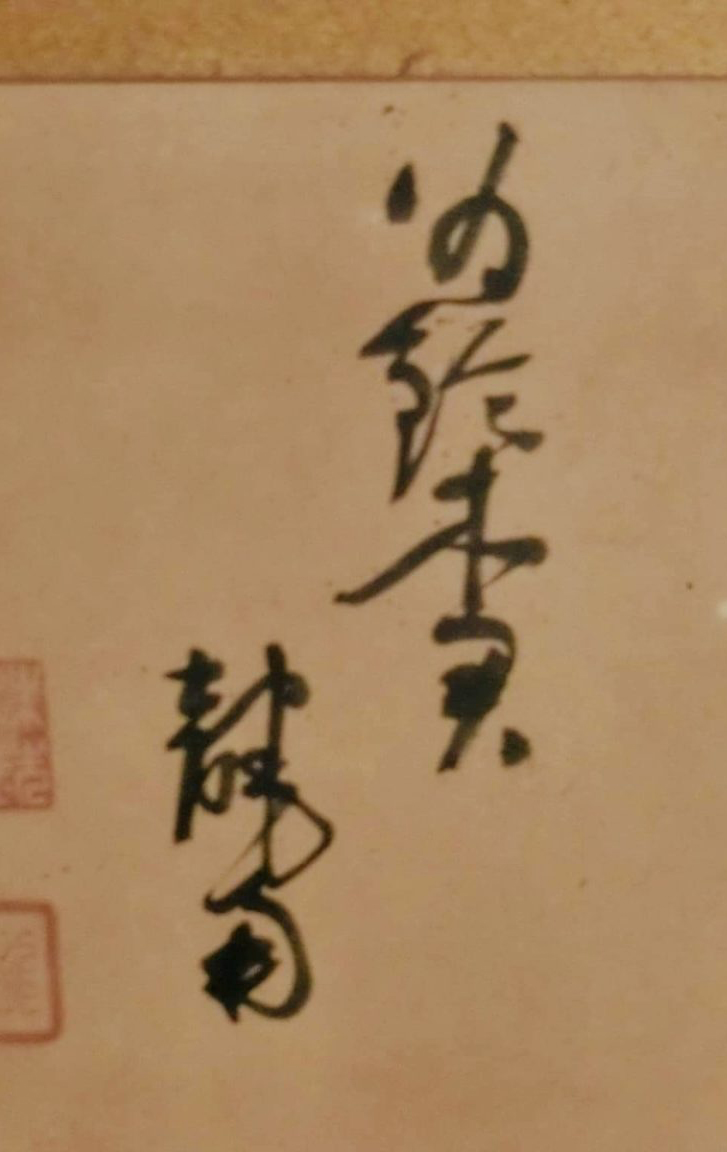

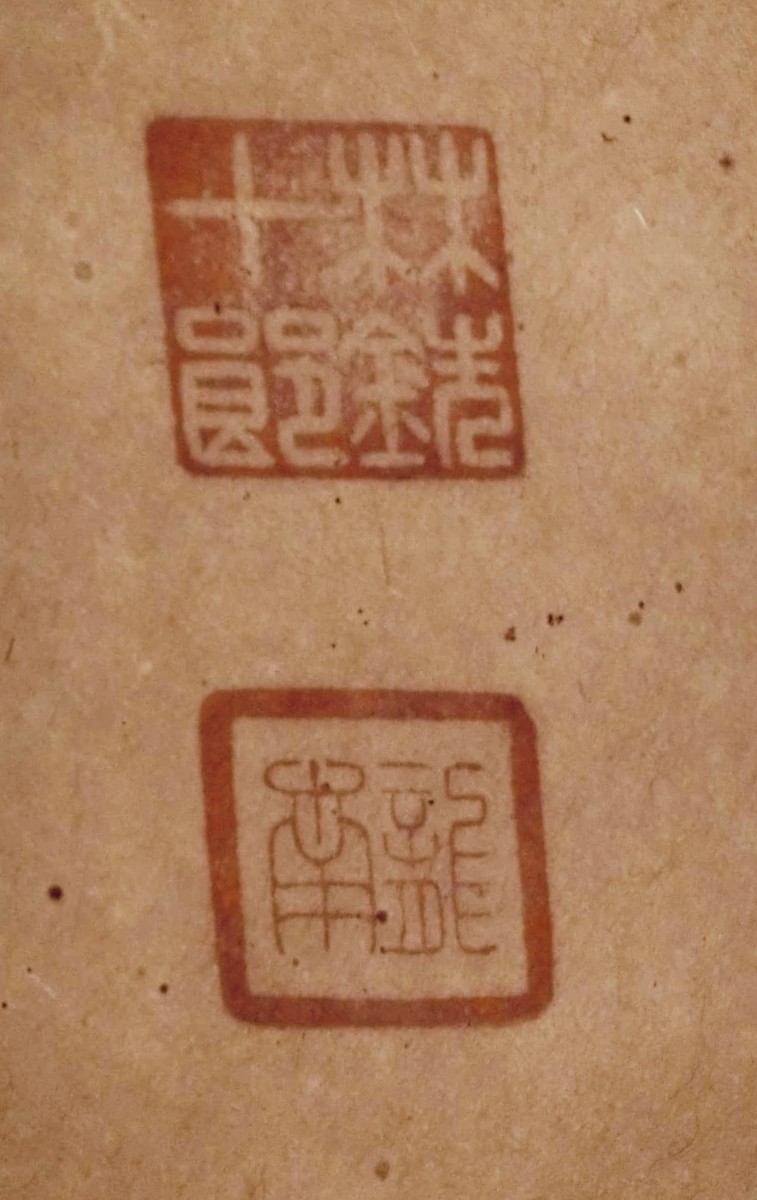

仙波東照宮と右から書いています。高田早苗書と印が押されています。(川越仙波東照宮)

筆跡特徴で大きく目立つのは、「横線右下がり」です。

これは、一般に右上がりが多い中で、少数派を行こうとする傾向で、常識や一般などにはちょっと待てよ!とよくものごとを考えて行動する人に多い書き方です。したがって、見方がユニークであったり、じっくり考えたり、違う角度から物事を捉えたりして行動する傾向があります。このことは「筆跡の科学」森岡恒舟著に拠れば、評論家、学者、文化人に多いと書かれています。

普通、碑の題額は篆書体が多いのですが、「行書(連綿~線がつながる)」で書かれています。この辺も一般とは違います。また、連綿は、同じく森岡は、「情緒、伝統に魅かれて人情味がある。穴六の江戸時代型。」また、同じ太さで続け書きする強連綿傾向もあり、これも同じく森岡は「自信家型、集中力に優れる」と書いている。さらに、接筆(画と画が接する所)はきちんと閉じて接しています。

「接筆閉」、これも森岡によれば、小学校で習った書き方をずっと大人になった今でも忠実に書いているので「まじめ、潔癖、几帳面、ただ物事を決めてかかえい、融通が利きにくい面もある」とあります。

また行書であるのに、折れ曲がる所「転折」は、普通行書は丸くなりますが、角張っています。「転折角」です。この行動傾向も、森岡によれば、「几帳面、ルール通り行動する」とあります。自分の基準からぶれない行動をする人のようです。

もう一つ、文字の筆画の空間のとり方が急に狭くなることのない等間隔性を保っています。「等間隔」は、森岡は「平等の概念や等価の集積になるコンピュータ理論ともつながりを持つがいねんです。さらに言えば、部分的に苦しいところがないわけですから、理論や話の中にどこにも区がない、考え方の硬性も理路整然としていて無理がないということに通じるかもしれません。」と述べています。

最後に右に傾いた字形になっていますね、「右傾」といいますが、これについても森岡によれば「本人は、傾いているのが安定していて、一般には不安定で、転倒、挫折、失恋、倒産等のあまり好ましくない事態に陥りやすい傾向があります。その一方でこの書き方の人には優秀な人、天才肌の人も多いのです。」とあります。

1860年4月4日(安政7年3月14日)、江戸・深川(現在の東京都江東区)に生まれる。神田の共立学校(現・開成中学校・高等学校)や官立の東京英語学校(のちの一高)などで英語を学び、大学予備門を経て、1882年(明治15年)に東京大学文学部哲学政治学及理財学科を卒業。法学者の小野梓と知り合い、大隈重信の立憲改進党に加わった。また、大隈と共に東京専門学校(現在の早稲田大学)の設立にも参加し東京専門学校評議員・講師となり、早稲田の運営に力を注いだ。1887年から1890年末まで読売新聞主筆[3]。1901年、法学博士。1907年、早稲田大学が総長・学長制を敷くと、初代学長に就任(初代総長は大隈重信)。1923年(大正12年)5月から1931年(昭和6年)6月まで同大総長[2]。1928年、帝国学士院会員。

教育者として早稲田大学の運営に携わる間に、1890年(明治23年)、第1回衆議院議員総選挙に埼玉二区(現川越市)から立候補し全国最年少で当選、立憲改進党系の政党に参加し、通算6期務めた。主筆退任の時期は第一帝国議会召集の時期に重なる。1897年第2次松方内閣(大隈と連立した松隈内閣)で外務省通商局長、1898年第1次大隈内閣(隈板内閣)で文部省参事官、高等学務局長、参与官兼専門学務局長となる。1897年、外務省に入るに際して株主として経営に参画していた読売新聞からの退社を広告した[4]。1903年12月の議会解散以後は政界から暫く離れた。

1915年5月19日貴族院議員に勅選され[5]、また、8月には第2次大隈重信内閣の内閣改造で文部大臣として入閣した。

早稲田大学の式服や式帽、校旗などを定めることを発案し、職制なども定め、また、早稲田大学教旨の制定を発議した[6][7]。現在、早稲田大学にある高田早苗記念研究図書館は、高田の早稲田大学への功績をたたえて名づけられた。

1925年(大正14年)3月23日、仮放送を開始したばかりのラジオに出演、「新旧の弁」と題する講演を行った。これが日本最初の教育放送である[8]。

1931年(昭和6年)6月、病気を理由に早大総長を辞任。翌月10日の臨時維持員会は高田の名誉総長推薦を決議したが[9]、高田はこれを固辞して悠々自適の隠居生活に入った。1938年(昭和13年)12月3日死去。葬儀は大隈講堂で大学葬により行われた[10]。

妻は前島密長女。戒名は明教院顕誉半峰居士。墓所は豊島区駒込の染井霊園。

如何でしたか?筆跡から読み解く人物像~書くという行動と共通する個々人の行動の関係でした。川越から議員に出馬しています。

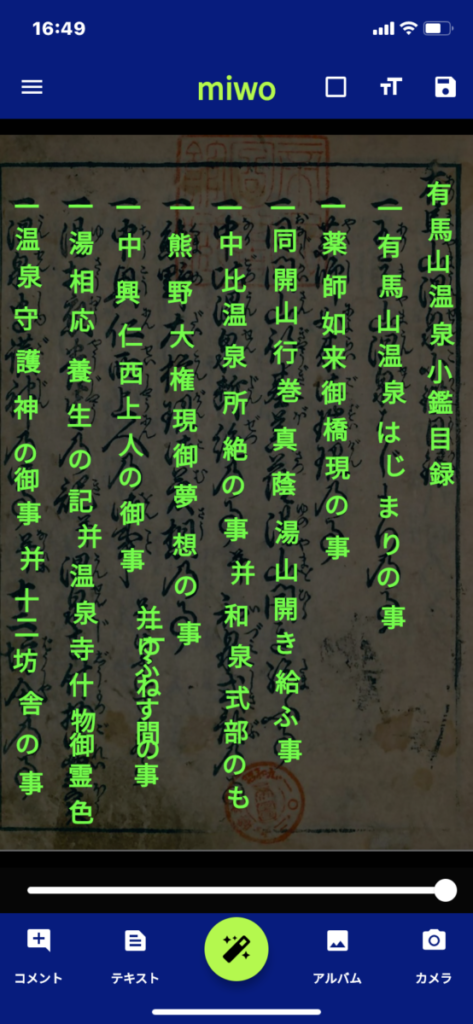

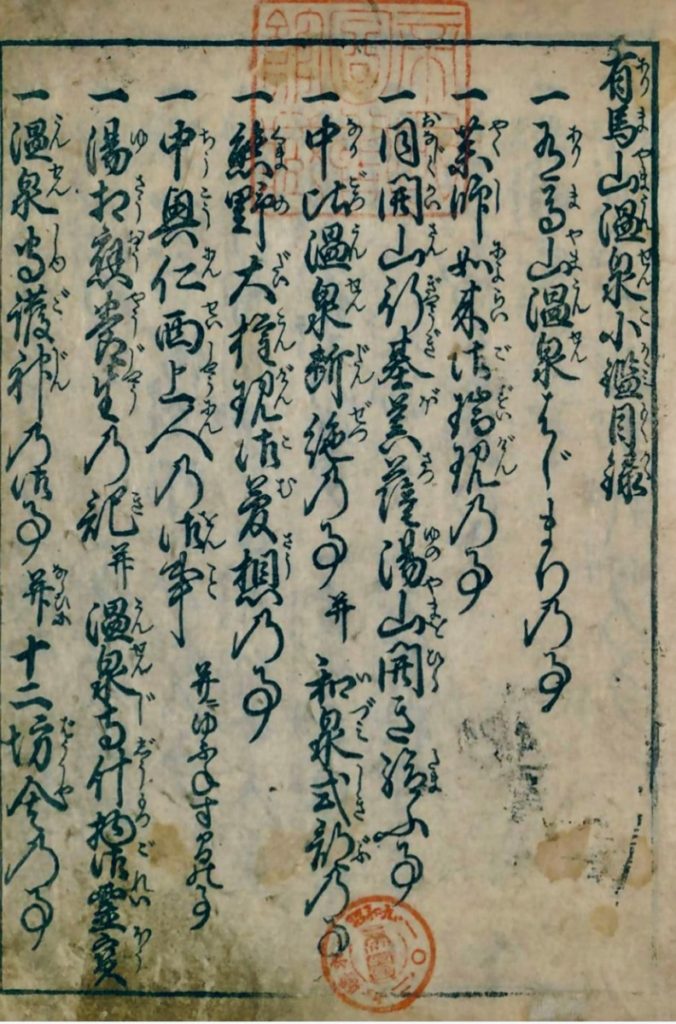

国立国会図書館デジタルコレクションの「有馬山温泉小鑑」の冒頭の目録部分を「みを」を使って試してみました。だいぶ読めます。いくつか間違っているところもありますが、修正機能もあり、テキスト化も可能です。90%前後解読します。しかし、書道の草書作品や手紙類はまだまだのようです。「こと」などの合字などはこれからの課題のようですが、これで大変助かる人もいるかと思います。同じようなくずしを文章の流れからどう読むかも課題であると思いました。

筆記具、特に毛筆小筆で言葉(文字)を書くことは、指先に神経を集中し、目を使い、書かれる対象の紙などとの微妙な小刻みに震える感触や筆圧の関係を瞬時に感じ、脳と神経を通してやり取りしながら書き進めていく。

このことは、パソコンやスマホを扱う便利な機器とは大きく異なっている。そのことをよく知っているIT関連の人物の話を紹介します。携帯電話やスマホの弊害について、既ににご存じの方も多いと思いますが。制限が必要のようです。

→スティーブ・ジョブズは

わが子になぜiPadを触らせなかったのか?

といった副題がついていましたが、

結論としては「悪影響があるから」だったそうです。

スマホに依存すると、

集中力が低下し、孤独感が強まり、

心の不調に陥る危険性があるとして、

デジタルデバイスを触らせなかったそうです。

さらには、

マイクロソフト創業者のビル・ゲイツも、

子供が14歳になるまでスマホを持たせなかったそうです。

悪影響があるのは大人も同じで、

フェイスブックの「いいね」機能を開発した

ジャスティン・ローゼンスタインは、

自分のフェイスブックの利用時間を制限し、スナップチャットをやめ、

スマホ利用を制限するアプリまでインストールしているそうです。

それほど、現代人の脳は危険にさらされており、脳の状態も良くないようです。

とはいっても、

仕事をするうえでパソコンやインターネットは欠かせないですし、

日常生活をするうえでもスマホを使わないのは無理がありそうです。

じゃあ、どうしたらいいのか? ってことですが、

制限するのにも無理がありますし、

自分で脳のケアをするしかないでしょう。

そんなこと出来るの?

非常に興味深い手法があるそうです。

頭蓋骨を自らハンドケアすることで、脳の機能を高めるという方法だそうです。

ちょっと怪しいなとも思ったのですが、

ベースとなっているのは日本に昔からある「手当」だそうで、

副作用もないし、自分で出来るというのも良いですね。

それに、40万人以上の臨床で結果が出ていて、

著名人、有名人、モデル、俳優、歌手、プロスポーツ選手なども

密かに取り入れているそうです。

2018,3「The Times」などを引用

私は「手当」にも賛成ですが、脳の活性化に「手書き」、特に小筆による新しい内容を紙に書くことをお勧めします。俳句でも短歌でも水彩画でも創造力を働かせ脳に刺激を与えましょう。何でもマンネリを防ぐことが必要と考えます。

2019年「日本文化とAI”くずし字”」と題して日本でシンポジウムが開かれました。その時の様子がYouTubeで2021.8月現在も見ることができます。日本には今なお地震やその他歴史的試料が相当あり、解読できないままになっているということです。更にそれを読める人は日本の人口約1億人いるうちの1,000人程度というようです。そこでAIを活用してこれらの史料を読むコンペが開かれました。中国人が1位、2位はロシア人、3位が日本人でした。諸外国でも大学などで日本文化を学ぶ時くずし字を読む必要があり、大学や大学院で教えているところもあり、その学習用にスマホなどのアプリケーションを使ってはないのかという問い合わせもあった、と言います。私がくずし字に興味を持ったのは私の勤務していた大学の大学院に留学している院生が「有馬山温泉小鑑」の資料を使って論文を書く時に解読文を協力したこと直近のきっかけです。そこでは自分が書道で変体仮名や草書の作品を50年以上学んだり創作したりしてきたことが役立ちました。そこで大学を退官した昨年から、くずし字解読と筆跡鑑定、筆跡診断や書道療法等それらの基本となっている書道を中心に据えて総合的にそれらを研究しながら教える仕事を始めました。さらにAIで90%も読める時代になったことを、筆跡診断士の鈴木善和さんに教えて頂き、このシンポジウムの資料もいただきました。古文書を読んでいると版木などで印刷されたものは割と読みやすいのですが、個人が書いた直筆の手紙などは、その人の書き癖があり、これはAIでも最後は人間の判断も必要になってくるのではないかと思います。この精度が上がったとしても、AIは画像を処理して文字を判断していますので、文章の意味を考えてとなるとまだまだ難しいのではないでしょうか。そういうわけで、くずし字の解読も筆跡診断にも筆跡鑑定にも役立ちます。またこれらはこれからの時代において「書く」ことが少なくなる時代に「書く」という行動から見えてくるものも大きく影響してくる気がします。特に脱ハンコにより、サインが普通になってくると、名前は書かなくてはなりません。

.jpg)

当時のポスターです。

•手書きノートの解読が現在課題

•帳票構造認識も罫線が入るとその識別が課題

•手書き筆者の情報についてもビッグデータの活用で活用範囲が拡大する。

→年齢の影響

→性別の影響

→気力・感情・性格 の影響

→病気の影響

絵や文字を書いて透明の釉薬をかけました。ネックストラップをつけて、健脚祈願どこに飾って夫婦円満や千客万来を祈願したり、誰かにさしあげたりしますか?陶印づくりの会ですが、陶器の小物も作っています。文鎮等書道の小物やスマホ置き、はがきや名刺立て、表札、土鈴など様々なものを作って楽しんでいます。年賀状や絵手紙に押す印をそろそろ作りましょう!

幼稚園の習字教室でさまざまな縦線を年長児に書いていただきました。その結果点線の長さや太さ、直線を曲がらずに書けるか等との関係と名前の書き方などから文字との関係を検証中です。幼児は何か月かの違いで発達に大きな差がありますので、一概に遅いや早いなど判断できません。しかし縦の線をしっかり書けているお子さんは文字もしっかり書けていました。図形や線を認識する認知機能が発達していると思われます。今後も横線や図形などいろいろな角度から認知機能との関係を検証していく予定です。もしご協力いただける方がおられましたら、ぜひご協力ください。縦線の練習用紙は本ホームページのお問い合わせの中の「ダウンロード資料」にあります。ご意見等いただけると幸いです。

右側がしっかり見て書く力もついている。もちろん筆ペンなのでその使い方の加減もできている。

相芸会 日本筆跡診断士協会のホームページから簡易Ai筆跡診断をタップして、タッチペンで書けます。指でも書きにくいですが書けます。スマホでもできます。

http://sogeikai.com/1_shindan_top.html

日本筆跡診断士協会のQRコードです。

説明書きには、「筆跡学は西南政法大学の学部統一規格教材で、刑事偵察学院刑事科科学技術学科の主幹課教材であり、同時に偵察、治安、経済犯罪事件の偵察学科の必修教科教材でもある。 この教材はまた他の治安、政法学院、司法機関、税関、税務、弁護士などの業界の人員の学習と参考に供することができる」とも述べられている。

目録(目次)

第一章 筆跡学入門

第一節 筆跡学と筆跡情報の概念

第二節 筆跡学の研究対象と任務

第三節 筆跡学と隣接学科の関係

第四節 筆跡検査の歴史

第二章 筆跡鑑定の科学的基礎

第一節 書写動作の要素と種類

第二節 書写動作の習慣

第三節 筆跡鑑定の科学的基礎

第四節 筆跡形成に影響を与える要素

第三章 筆跡特徴

第一節 筆跡特徴の概要

第二節 筆跡一般の特徴

第三節 筆跡細部特徴

第四節 文字布置特徴

第五節 アラビア数字、句読点の筆跡特徴

第六節 筆跡特徴の発見と確定の一般的方法

第四章 筆跡鑑定の一般的な手順の方法

第一節 筆跡鑑定保全用検材の抽出の原則と方法

第二節 筆跡鑑定サンプルの収集の原則と方法

第三節 筆跡司法鑑定の依頼及び受理

第四節 筆跡鑑定の基本手順と方法

第五節 筆跡鑑定書

第五章 客観条件の書写変化の筆跡の検査

第一節 高齢者の筆跡検査

第二節 病気の影響で変化する筆跡検査

第三節 その他の筆記条件の変化の筆跡の検査

第六章 一般的な偽装筆跡の検証

第一節 偽装筆跡鑑定の基礎理論

第二節 一般的な偽装検証

第三節 左手の偽装筆跡検証

第七章 模倣偽造筆跡検証

第一節 模倣書写的手法とその筆跡特徴

第二節 模倣筆跡の鑑定要点

第八章 署名筆跡の検証

第一節 署名筆跡検証の概要

第二節 署名筆跡の特徴

第三節 署名筆跡検証の要点

第九章 民事、経済類文書の筆跡検証

第一節 民事、経済委類文書の筆跡検証の概要

第二節 民事、経済類文書筆跡検証方法

第三節 アラビア数字の筆跡検証

第十章 ピンイン文字筆跡検証

第一節 ピンイン文字の筆跡の概要

第二節 ピンイン文字の筆跡の特徴

第三節 ピンイン文字の筆跡検証方法

第四節 英文の筆跡検証

第十一章 言語識別

第一節 言語識別の概要

第二節 言語識別の根拠

第三節 書写人特徴の言語識別

第十二章 物証文書の抽出と保全

第一節 物証文書の抽出の保全と任務

第二節 物証文書の抽出の保全の規範

第三節 物証文書の抽出と保全の方法

以上のように目次を見ると、こ筆跡鑑定のな内容です。これから一つずつ日本の筆跡鑑定と比較検討していきます。そのほかに筆跡特徴や病気で変化する筆跡検査など行動を分析する「筆跡診断」にも役立ちそうな内容もあります。

短歌会に入って毎月一回歌会に参加しています。いろいろと主宰や参加者から新しい知識や発想、意欲などで刺激を受け元気づけられています。また古文書を読んでいると和歌は結構出てきます。昔は源氏物語をはじめ万葉集、百人一首などたくさんの和歌が詠まれていました。千利休も茶道の心得の和歌百首作っています。そういうわけで短歌を学んでいると古文書の解読にも大いに役立っています。そこで千利休に倣って筆跡に関する自詠短歌を百首を目指しています。

くずし字解読をテーマに短歌を作ってみました。御批正をお願いいたします。

・くずし字はパソコン時代を巻き戻し書く癖が出る水茎の跡

・同じ字の多彩な書き方時空超え筆の動きは個性を運ぶ

・毛筆の微妙な動き呼吸まで心電図のごと紙に現る

・様々な文献に接し豊かなる心になった出会いに感謝

・くずし字を解読すればクイズより勝る喜び人との出会い

・古文書の筆跡なぞりいにしえの人柄偲び指しばしやむ

・いにしえの生活もまた多忙なり下へ下へと走る筆跡

・毛筆の生き生きとした線映えて強く逞しき生き様想う

・草書体くずせば同じ一本の縦画になる偏に苦戦す

・くずし字のAI解読九割も癖のある字の誤読発見

筆跡診断は一字一字の筆跡の特徴(構成・字形・線の長短等)と文字の書き進め方(章法)によって筆者の書いた時点の行動スタイルを診断するものです。したがって書の鑑賞とは違いますが、あえて筆跡診断を活用した私流の書の鑑賞法です。「書く」という「行動」に焦点を当てた説明がわかりやすいかと思いますが、いかがでしょうか?

書道の作品は日常のメモや手紙などと異なり、意図的に創造性をフル稼働させ、墨の濃淡、潤渇、文字の大小、リズム、筆圧の強弱、線の太細、行間の広さや筆の技巧等により、詩や短歌などの言葉を書きます。非常に作為的であるので、普段の筆跡による筆跡診断が書の鑑賞に可能であるか疑問な点があります。しかし、あえて私は筆跡診断で学んだ筆跡特徴や章法により書作品を鑑賞し批評を試みています。その例を今回は3つ紹介します。これは書の良しあしとは別物(風格のようなものは別と考えます)であると思いますが、書く時の一つの指標として参考になりませんか?いろいろとご意見をいただけると嬉しいです。「書く」という「行動」に焦点を当てた方法です。この視点は行動が早いから良い、または悪いということではなく、自分の表現しようとするものと合致しているかどうかの吟味の参考になるのではないでしょうか?

- 字間について:文字と文字の字間が詰まっている。(「字間ツマリ型」と筆跡診断では言います)書く動作が次から次へと早く、スピーディであるともいえます。ただし忙しく、せわしない感じを与えます。字間が空いていれば(字間アキ型)ゆったりと落ち着いた余裕の感じを与えます。どちらを目指していますか? 書く速度とも関連します。

- 文字の大小について:文字の大小が多いと変化を感じます。(「大字小字混合型」と筆跡診断では言います)これは草書作品や仮名ではこれをうまく組み合わせるとメリハリが出て動きが多彩で臨機応変な行動力を感じさせます。逆に同じ大きさは楷書や隷書、篆書作品が多いと思いますが、沈着で、冷静でしっかりとした行動で統一感がありきちんと整列した感じを与えます。比較的ゆっくりした動きでないと書けないでしょう。その中でも墨のカスレなどにより立体的な深みとカスレによるスピード感の変化は出せると思います。

- 開空間について:偏と旁のある漢字のその間が広い。(「開空間広型」と筆跡診断では言います)これは、偏から旁に動く行動が大きく時間的余裕をもって腕を動かします。したがって気宇壮大となり、スケールの大きさを感じさせます。あまり広いとバラバラな感じになることは要注意ですが。また逆に狭い(開空間狭型)と、すぐに閉ざす行動でスピーディですが半面、窮屈で何物も間に入れさせない閉まった作りであり、何か隙間に入れさせない守る強さを感じさせます。自分の信念を重視する表現です。