当日は小雨の中をご参加くださった約30名の皆様まことにありがとうございました。約1時間の筆跡診断の一部の紹介とその後の質疑応答にも時間いっぱいの質問をいただき、筆跡改善について、縦書きについて、筆記具の持ち方がきちんと持てない問題や左利き、左利きのお子さんは最初にスプーンなどを持ち始めたときから注意して右を使うようにしないと5歳児でも右利きに変えるのは難しいことや、外国は印鑑を使わないので筆跡はどうなのか?などと大変参考になるお考えもいただきました。

また、終わってから、子どもたちの筆圧が弱くなっていて、今は学校で2B や硬筆の展覧会では6B、さらには10Bというデッサンにでも使うようなえんぴつもある状況は、特別支援学校の先生から、小さい頃なぐり書きをしましたか?昔は子供の頃地面に打ちつけるメンコなどの遊びで手首や指を使う力が自然に養われたが、今はゲーム機やスマホなど、力を入れなくて済むものが増えたのが影響しているのではないかということでした。なるほどと納得した次第です。

今後書く機会の減少スピードはどんどん早まっているように感じます。逆に「書くこと」が貴重になり時代ではないでしょうか。力を惜しまず、少し大変な作業でも機会あるごとにチャレンジすることが必要と考えます。視力で文字形をとらえ、どの位置に書くか、指先に脳の司令を腕や手の筋肉に伝達し、瞬時に修正を繰り返す。この行動が、パソコンのキーボードを打つ、あるいはスマホの画面を触る感触とは異なる複雑微妙な感触、まして毛筆で核となると柔らかな毛先をコントロールすることはなかなかに難しい作業です。これらから脳の活性化により、認知症予防の効果やストレス解消、集中力強化、まっすぐに縦に書くという鍛錬などが養えるのです。筆跡は書くごとに全く同じに書くことはできません。その時の心理状態や健康状態も筆跡に反映します。

文字の特徴と書き進め方などを総合的に診断・分析することで今の状態、書いたときの状態がわかります。人の行動が仕事と関わり、考え方とも連動して日常の歩く、話す、食べる、車の運転などの行動と相関関係にあると思います。

ぜひ自分の筆跡、他者の筆跡を観察してみてください、今の人は手紙を書かなくなりましたが、手紙の宛名の文字をみると相手の名前を見なくても、ああ、誰それさんの手紙だと見当がつきました。このように筆跡に個性があり、皆一人ひとり異なるのです。

でも、その違いの説明が、長年書道をやってきましたが、説明がつきませんでした。日本筆跡診断士協会で筆跡特徴と書き進め方を体系的に勉強してから私も説明できるようになりました。

それから、できれば、実際の書いた文字をコピーでなく筆跡で見ることにより筆圧や線質がはっきりすればするほどその人物の行動がよくわかります。

日本筆跡診断士協会の簡易AI筆跡診断をスマホやパソコンなどで検索して実際に簡易筆跡診断を実施してみてください。

簡易ですので詳しくはありませんが徐々に改良をしているそうです。友達と楽しく会話が弾むと思います。アプリではありませんので、画面のトップの保存しておくだけで楽しめると思います。タッチペンで記入と書いてありますが、指でも大丈夫です。

公開講座でも紹介したら、早速やりましたという方もいました。

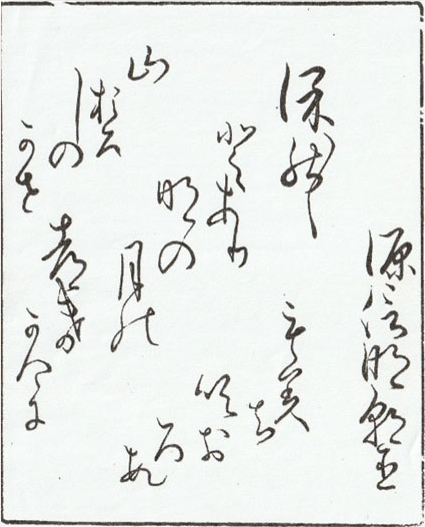

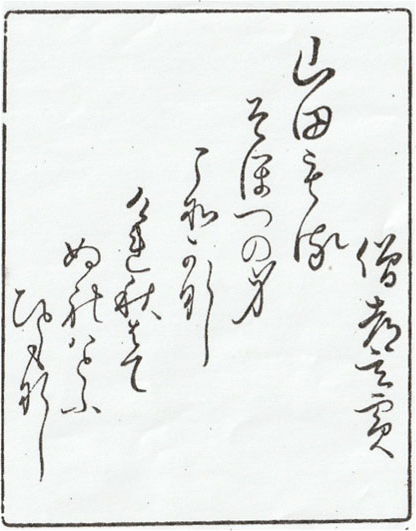

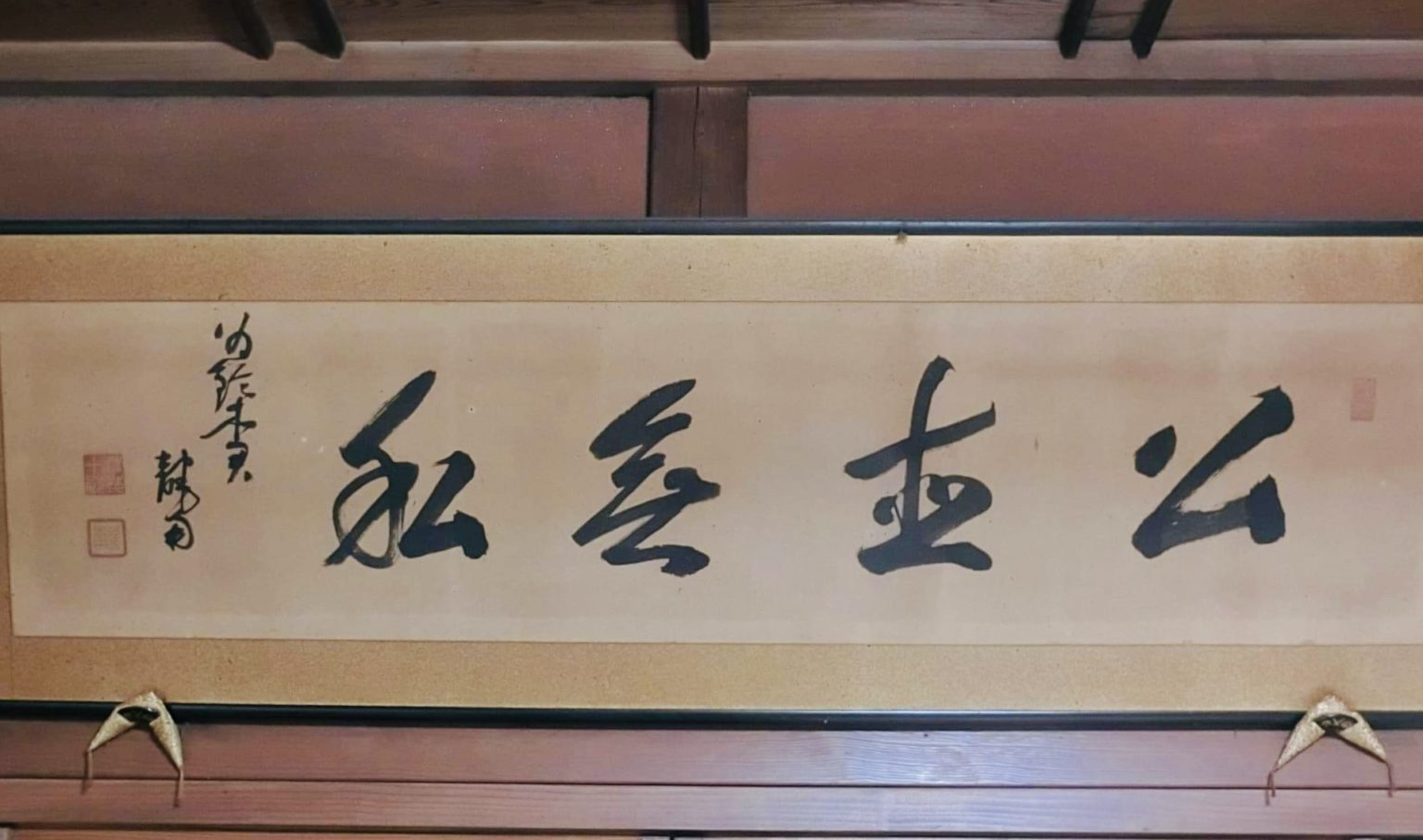

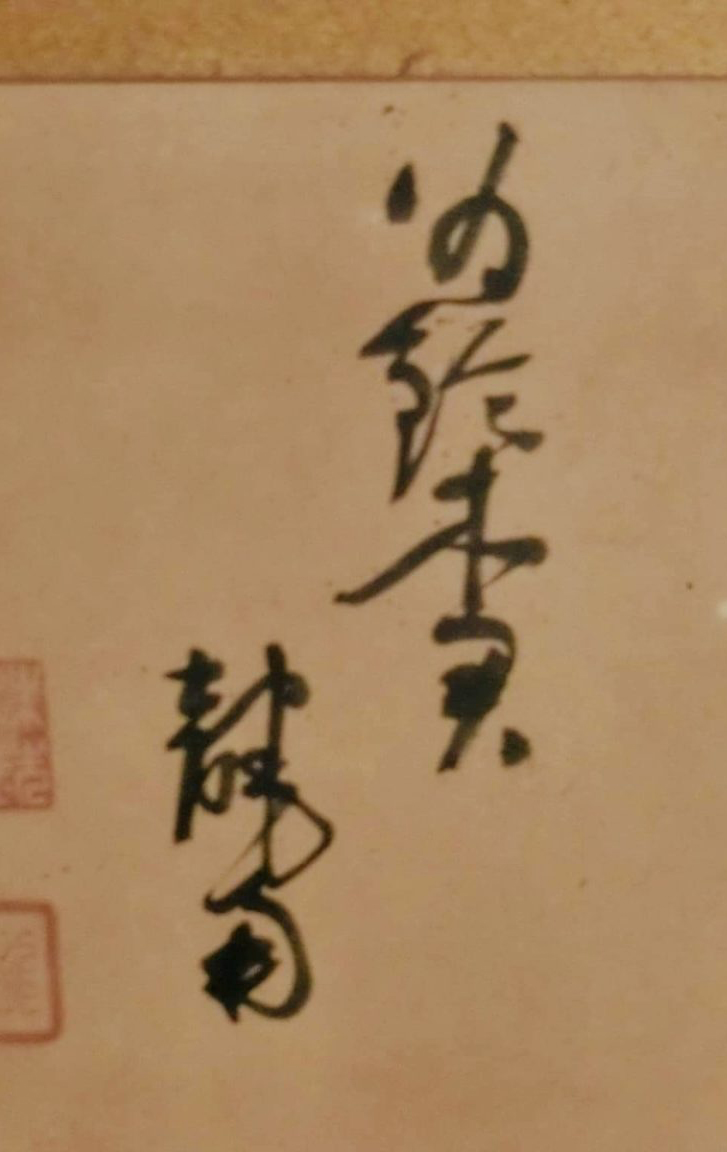

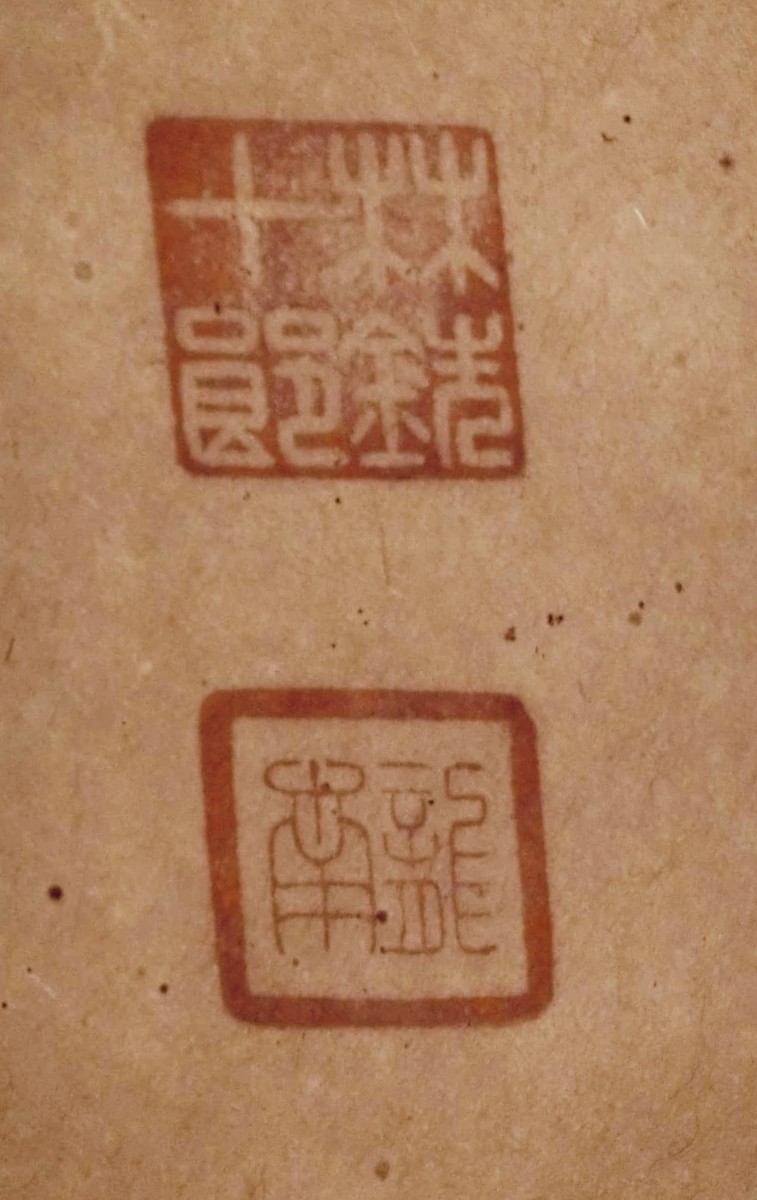

当日は、高田早苗という今の総理大臣と漢字一文字違う人物の筆跡を紹介しました。

恥ずかしながら、どんな人物か調べるまで知りませんでした。

- 男性でしょうか?女性でしょうか?

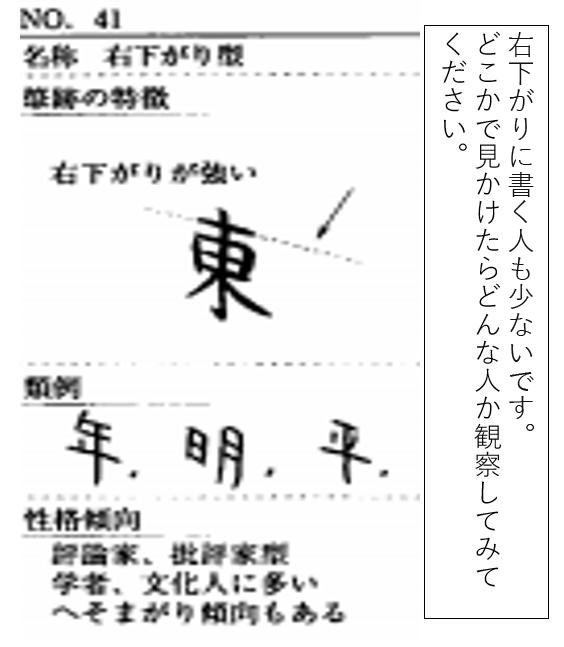

- 特徴は右下がりの文字です。

- 職業は何でしょうか?

*日本筆跡診断士協会の 森岡恒舟会長によると、

「高田早苗」という人についてのウィキペディアの説明です。

1860年4月4日(安政7年)3月14日江戸深川生 - 1938年(昭和13年)12月3日は明治時代から昭和初期にかけての日本の政治家、政治学者、教育者、文芸批評家。法学博士。号は半峰。

衆議院議員、貴族院議員、文部大臣、早稲田大学総長などを歴任した。

第1回衆議院議員総選挙に埼玉二区(現川越市)から立候補し全国最年少で当選、立憲改進党系の政党に参加し、通算6期務めた。

早稲田大学に記念図書館がある。

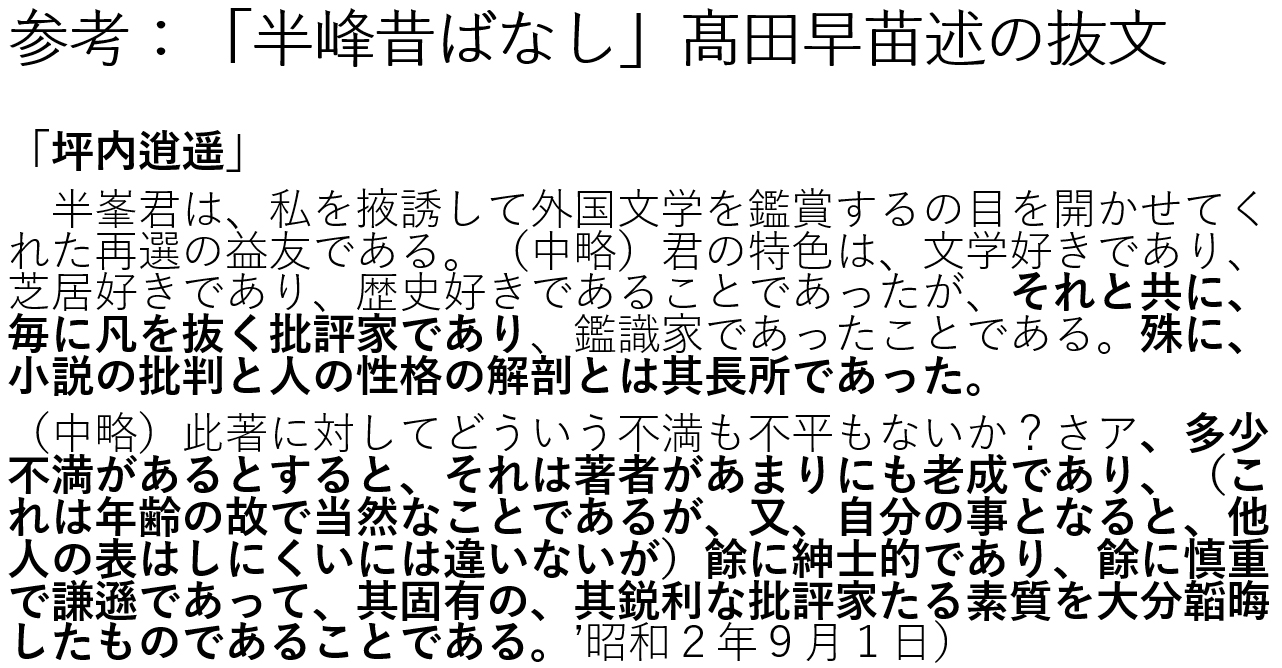

次の文章は、坪内逍遥が高田早苗へ書いた「半峰昔ばなし」への跋文です。